本日のブログは、スタッフIが美術展の鑑賞レポートをお届けします。

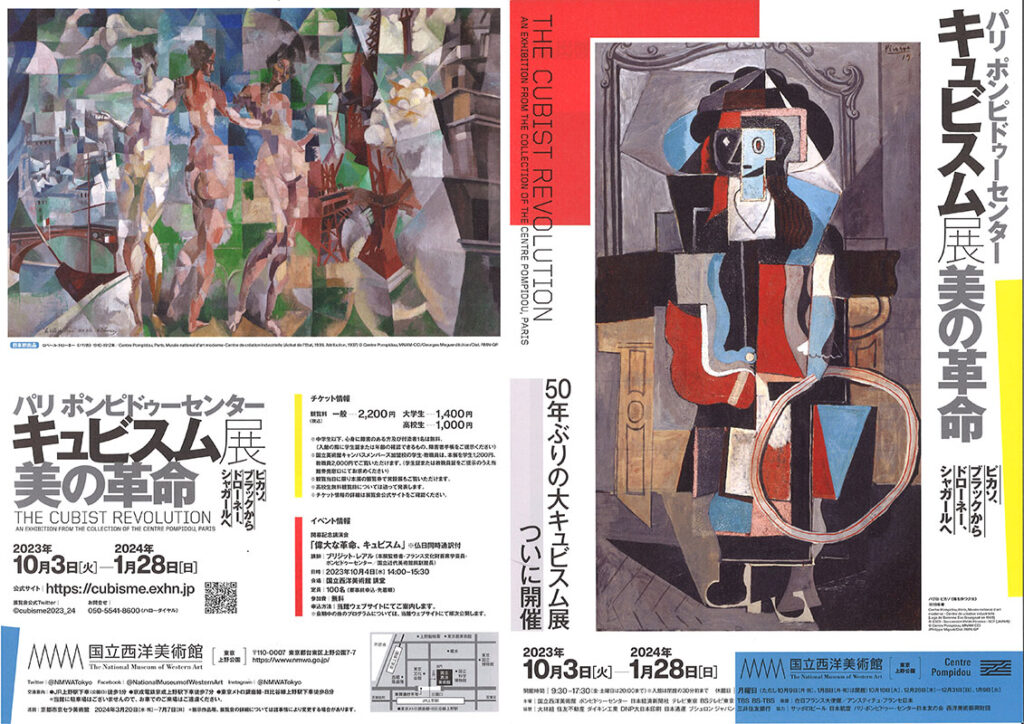

東京上野にある国立西洋美術館において、2023年10月3日(火)〜2024年1月28日(日)の日程で開催の「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」を鑑賞してきました。

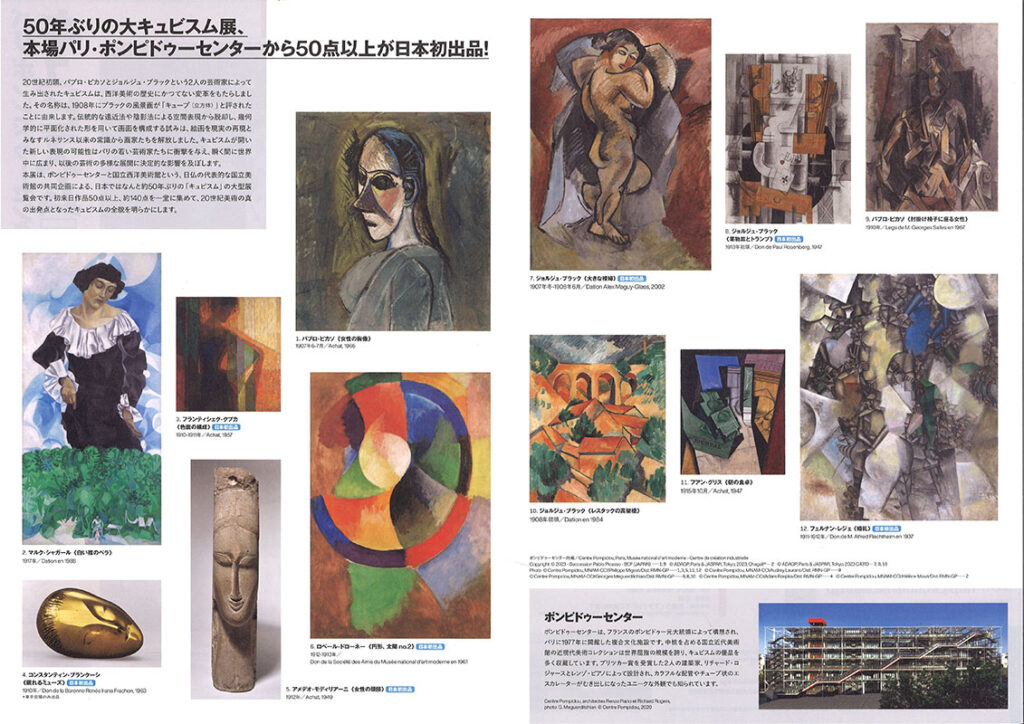

世界屈指の近現代美術コレクションを誇るパリのポンピドゥーセンターの所蔵品から、キュビスムの歴史を語る上で欠くことのできない貴重な作品が多数来日し、そのうち50点以上が日本初出品となります。

パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックが開いた新たな美の扉…日本では50年ぶりとなる「キュビスム」の大型展覧会。

フランス・パリにあるポンピドゥーセンターと国立西洋美術館という日仏を代表する国立美術館の共同企画によってついに実現、2人の天才画家によるキュビスムの冒険の軌跡を、かつてないボリュームで追体験することができます。

また、2人とは異なるアプローチでキュビスム旋風を巻き起こしたアーティストの1人、ロベール・ドローネーによる幅4mもの大作《パリ市》も見ごたえ抜群。

20世紀美術の真の出発点となった“キュビスムの全貌”が明らかとなる展覧会となっています。

「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命」鑑賞レポート

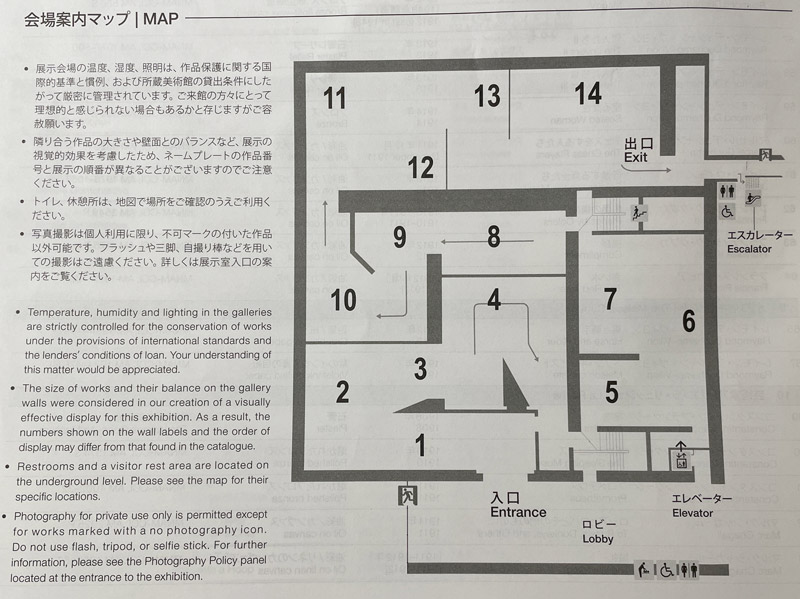

「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」展は、全14章で構成されています。

大きく分けると、キュビスム以前→いろんなキュビスム→キュビスム以後というザックリ分類となっており、「キュビスムとは何か?」「キュビスムの流れ」を学習できる展覧会でした。

- キュビスム以前—その源泉

- 「プリミティヴィスム」

- キュビスムの誕生—セザンヌに導かれて

- ブラックとピカソ―ザイルで結ばれた二人

- フェルナン・レジェとフアン・グリス

- サロンにおけるキュビスム

- 同時主義とオルフィスム—ロベール・ドローネーとソニア・ドローネー

- デュシャン兄弟とピュトー・グループ

- メゾン・キュビスト

- 芸術家アトリエ「ラ・リュッシュ」

- 東欧から来たパリの芸術家たち

- 立体未来主義

- キュビスムと第一次世界大戦

- キュビスム以降

前半では、ポール・セザンヌやアンリ・ルソーの絵画、アフリカの彫刻など、キュビスムの多様な源泉を探る「キュビスムの起源」から始まり、ピカソとブラックがそれらを大胆に解釈しながら、緊密な共同作業によってまったく新しい絵画を発明する軌跡を追います。

また後半では、その後のキュビスムの展開に重要な役割を果たしたフェルナン・レジェ、フアン・グリス、ロベール・ドローネー、ソニア・ドローネーら主要画家たち、キュビスムを吸収しながら独自の作風を打ち立てていったマルク・シャガールら国際色豊かで個性的な芸術家たちを紹介します。

キュビスムの誕生と展開:ピカソとブラック

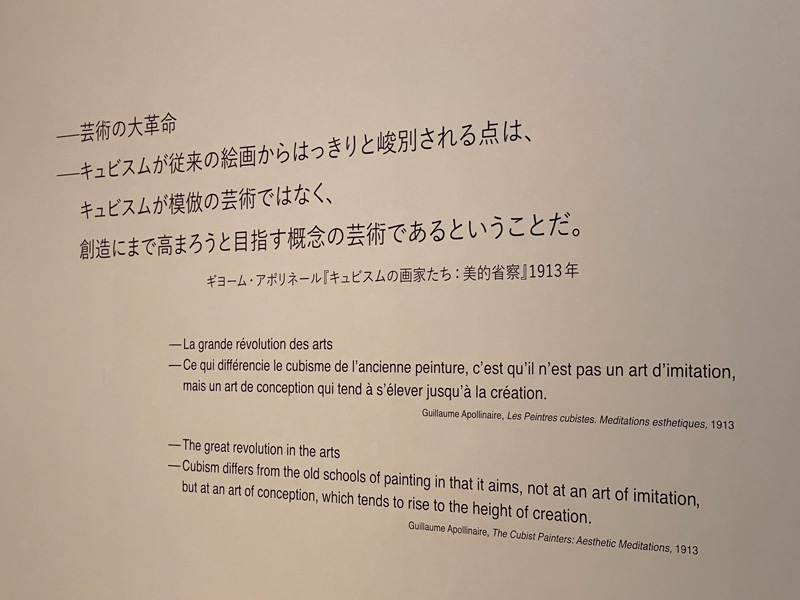

20世紀初頭、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックという2人の芸術家によって生み出されたキュビスムは、西洋美術の歴史にかつてないほど大きな変革をもたらしました。

その名称は、1908年にブラックの風景画が「キューブ(立方体)」と評されたことに由来します。

1906年に亡くなったポール・セザンヌの大規模な回顧展が1907年に開催され、ピカソを含め若い芸術家たちは自分なりにセザンヌの試みを理解しようと努めました。

1889年 油彩・カンヴァス

1908年、セザンヌの《エスタックの海》(1878年~79年頃)から影響を受けたブラックは、

1908年初頭 油彩/カンヴァス

自身の個展に《レスタックの高架橋》を展示、「彼は形態を軽んじていて、景観も人物も家々もすべてを、幾何学的図式やキューブ(立方体)に還元してしまう」と評されました。

これが“キュビスムという名称”の起源です。

※本展に展示はありません。

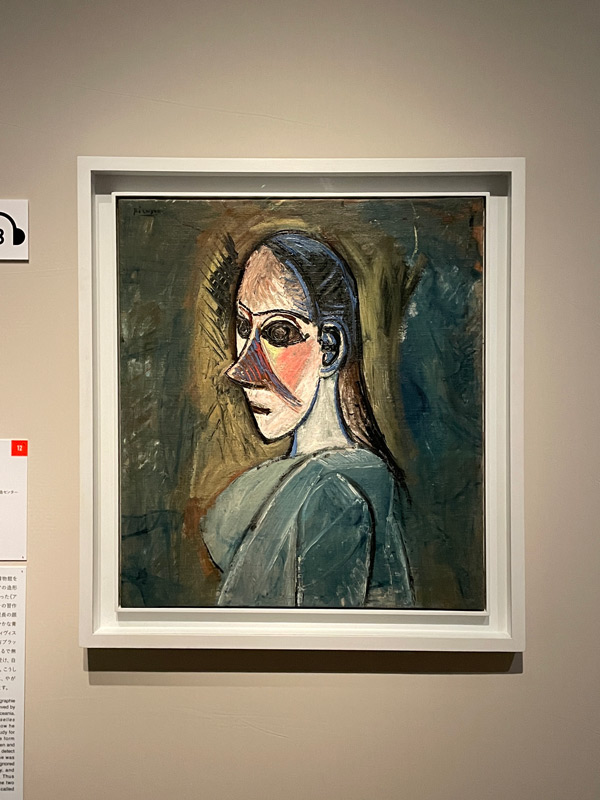

キュビスムは、この1年前の1907年にピカソが描いた《アヴィニョンの娘たち》が起源とされていますが、

パブロ・ピカソ《女性の胸像》1907年6-7月 油彩/カンヴァス

この作品が公開されたのは1916年のため、“世に出た最初のキュビスム作品”という意味では《レスタックの高架橋》となるようです。

左《レスタックの道》、右《レスタックのテラス》

“キュビスムという名称の起源”…ブラックの《レスタックの高架橋》

“キュビスムという概念の起源”…ピカソの《アヴィニョンの娘たち》

1907年冬-1908年6月 油彩/カンヴァス

という考え方になるのでしょうか。

ただキュビスムの誕生より30年も早く、“キュビスムの源流”のような作品を描いていたセザンヌのすごさを再認識しました。

1881年 油彩・カンヴァス

セザンヌが残した「自然を円筒形、球形、円錐形によって扱いなさい」という言葉が、次世代の芸術家を奮い立たせた点からも、“現代芸術の父”と言われる所以が分かりますね。

1909年冬-1910年 油彩/カンヴァス

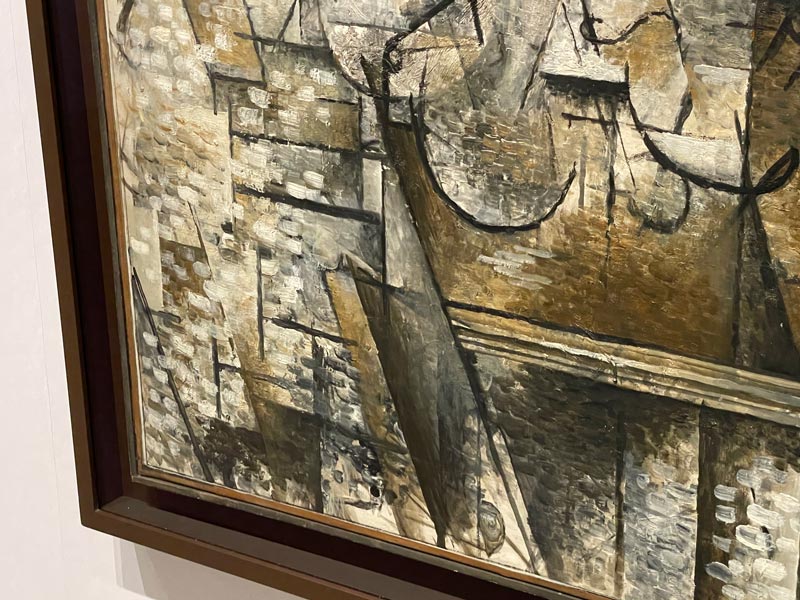

1909年夏、ピカソとブラックは「分析的キュビスム」の作品に至ります。

1910-1911年 油彩/カンヴァス

1911年秋 油彩/カンヴァス

三次元の立体を二次元のカンヴァスに還元するという、これまでのルールを捨て去ることに没頭。

1911年11月 油彩/カンヴァス

対象物はいくつもの部分に分解され、無数の切子面によって構成されたようなモノクロームの画面が登場しました。

1910年夏 油彩/カンヴァス

1910年秋 油彩/カンヴァス

「私たちはザイルで結ばれた登山者のようでした」とブラックが語っていた通り、ピカソとブラックは毎日のようにお互いのアトリエを訪ねるほど交流を深め、2人の作品は一時期、見分けがつかなかったほど。

1910年 油彩/カンヴァス

現実の再現にとどまらない、新しい表現を探すためにひた走る粗削りな作品の時期とも言えます。

1914年 油彩/カンヴァス

そして1912年には「総合的キュビスム」の段階を迎えます。

1913年初頭 油彩/カンヴァス

画面には新聞や広告の切り抜きなど異質な素材が取り込まれ、コラージュやパピエ・コレ(貼られた紙)といった、多様な要素を組み合わせて総合するように作品が作られるようになりました。

左《ギターを持つ女性》、右《ギターを持つ男性》

油絵の具でだまし絵のように再現される木目模様や、砂やおがくずを混ぜて作られた粗い絵肌などはいずれもブラックが塗装職人として働いていた経験が基になっているそうです。

1913年初頭 油彩/カンヴァス

本展を体験するまで、「キュビスム=ピカソ&ブラック」と思っていました。

一般認知としては、そのような方も多いかもしれません。

事実、キュビスムを創始したのはピカソとブラックですが、1907年のセザンヌの回顧展以後、新しい表現を求める若い芸術家たちのあいだにキュビスムは瞬く間に広がり、多くの追随者を生みました。

ピカソとブラック以外のキュビスム

キュビスムというムーブメントもピカソ&ブラックの2人より、その他のキュビストたちの方が多く、むしろそのグループたちがキュビスムを世界的な広がりにしていったというのです。全然知らなかった…。

フェルナン・レジェとフアン・グリス

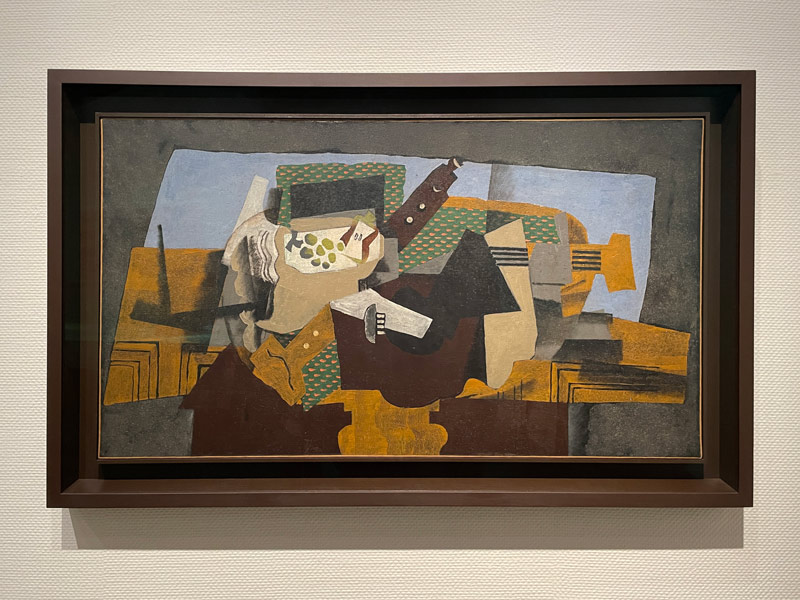

左《ギター》、右《ヴァイオリンとグラス》

1911年 油彩/カンヴァス

1913年-1914年 油彩/カンヴァス

鮮やかな色面を組み合わせて、対角線や水平線、垂直線を強調した厳格な構成を特徴とする静物画を多く手掛けたフアン・グリス。

1913年 油彩/カンヴァス

“コントラスト”を制作の原理とし、直線と曲線、色彩同士など多様な要素が織りなす対立的構造によって動的な画面を作り上げたフェルナン・レジェ。

サロン・キュビスト

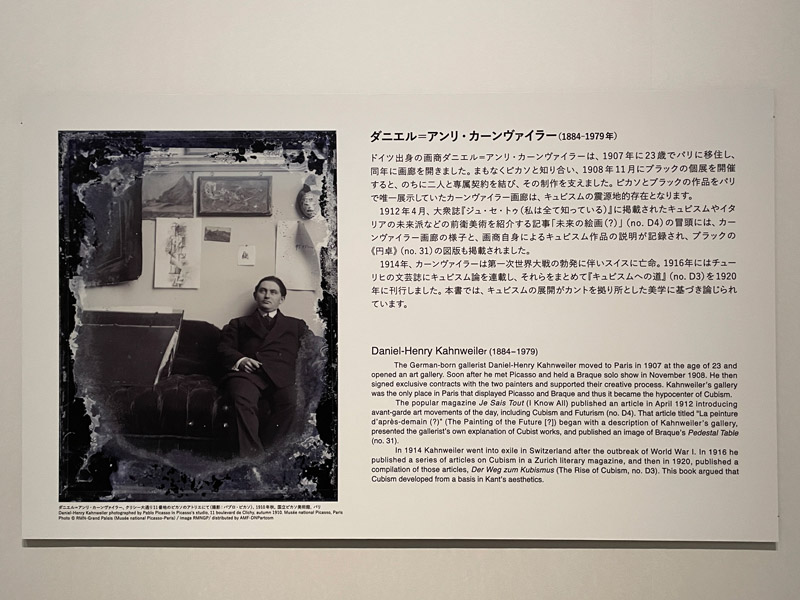

カーンヴァイラーという特定の画廊以外で作品展示をほとんどしなかったピカソとブラックに対し、

公募による大規模な展覧会で作品を発表した若いキュビストたちは、今では「サロン・キュビスト」と呼ばれています。

1912年 油彩/カンヴァス

1913年-1914年 油彩/カンヴァス

サロン・キュビストたちは、ピカソやブラック以上にキュビスムを理論化していきました。

同時主義:ロベール・ドローネーとソニア・ドローネー

色彩によって構成された純粋な絵画「オルフィスム」の発明者と呼ばれたロベール・ドローネーは、妻ソニア・ドローネーとともに、同時主義という概念を打ち立てました。

1912年 油彩/カンヴァス

1910年 油彩/カンヴァス

それは色彩の対比効果を探求する色彩論にとどまらず、異質な要素を同一画面に統合する方法でもあり、

1910年-1912年 油彩/カンヴァス

サロンに出品されたドローネーの大作《パリ市》は、古代(三美神)と現代(エッフェル塔)、アンリ・ルソー作品からの引用(作品左側の船と橋のモチーフ)など多様な要素が組み合わされています。

本作は、フランスの伝統や古典主義と自分たちとのつながりを重視した「サロン・キュビスム」の代表的作品である一方、彼の関心は、色彩による構成そのものにも向けられていました。

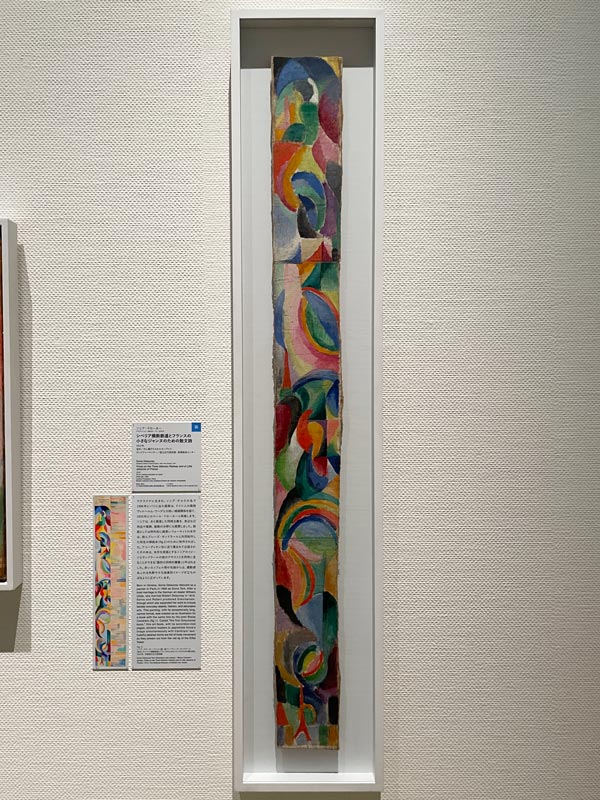

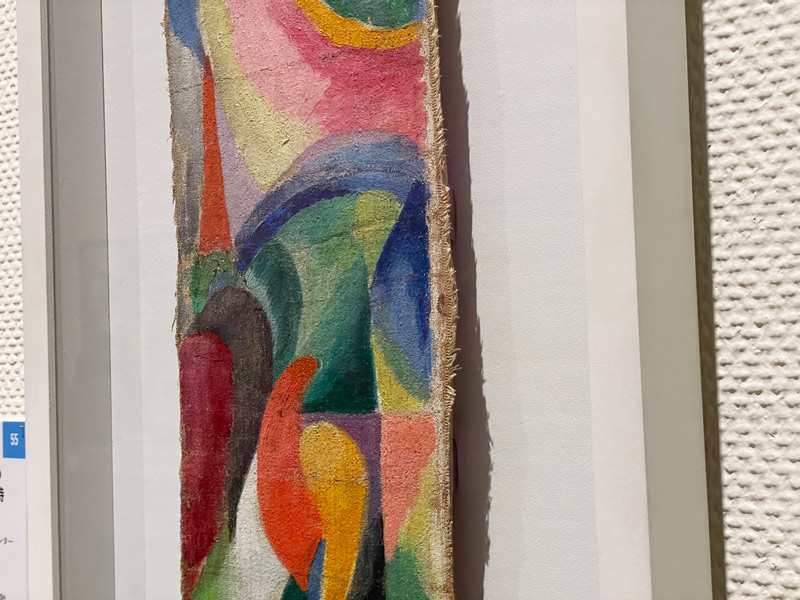

1913年 油彩/マットレス・カバー

同時主義は空間や動きを表す原理でもあり、それはソニア・ドローネーがダンスホールの情景を描いた《バル・ビュリエ》によく示されています。

1913年 油彩/木に裏打ちされたカンヴァス

本作は挿絵本のために制作され、アコーディオン上に折りたたまれて出版されたその本は、ソニアのイメージと詩人のテキストとを同時に見ることができる「最初の同時的書籍」と呼ばれました。

極端に縦長だったり横長だったり、異質な画角の作品になぜか惹かれる自分がいます…。ただ珍しいからだろうか…。

デュシャン兄弟とピュトー・グループ

左からマルセル・デュシャン、ジャック・ヴィヨン、レイモン・デュシャン=ヴィヨン

1913年 油彩/カンヴァス

画家で版画家のジャック・ヴィヨン(本名ガストン・デュシャン)と、

1912年 ブロンズ(蝋型鋳造)

1914年 ブロンズ

1913年 石膏レリーフ

1913年 石膏レリーフ

彫刻家レイモン・デュシャン=ヴィヨンの兄弟がパリ郊外のピュトーに構えたアトリエには、

1911年12月 油彩/カンヴァス

末弟のマルセル・デュシャンやフランティシェク・クプカ、フランシス・ピカビアといったサロン・キュビスムの芸術家たちが集い、「ピュトー・グループ」を形成しました。

1912年頃 油彩/カンヴァス

彼らを中心に組織されたのが、 1912年に開催されたキュビスムの大規模な展覧会「セクション・ドール(黄金分割)」であり、

左《色面の構成》、右《挨拶》

「ピュトー・グループ」は、黄金比や非ユークリッド幾何学といった数学、 四次元の概念、そして運動の生理学的分析といった科学を、キュビ スムと理論的に結び付けようとしました。

1910年-1911年 油彩/カンヴァス

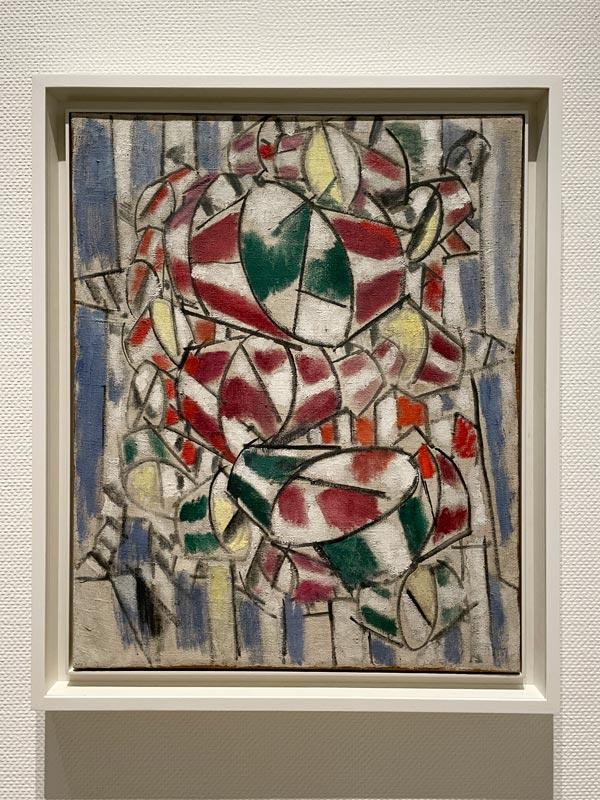

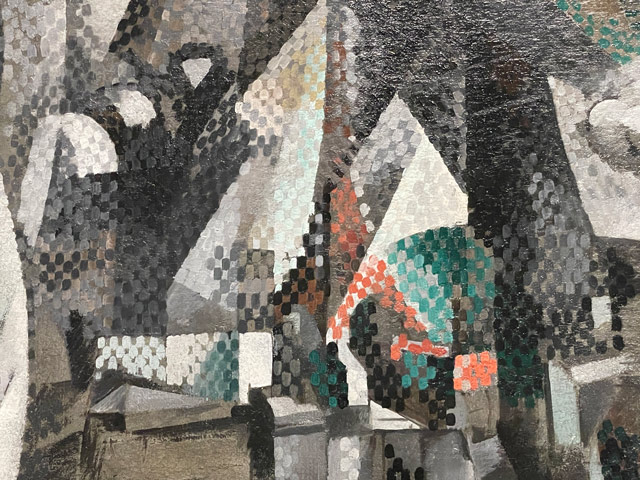

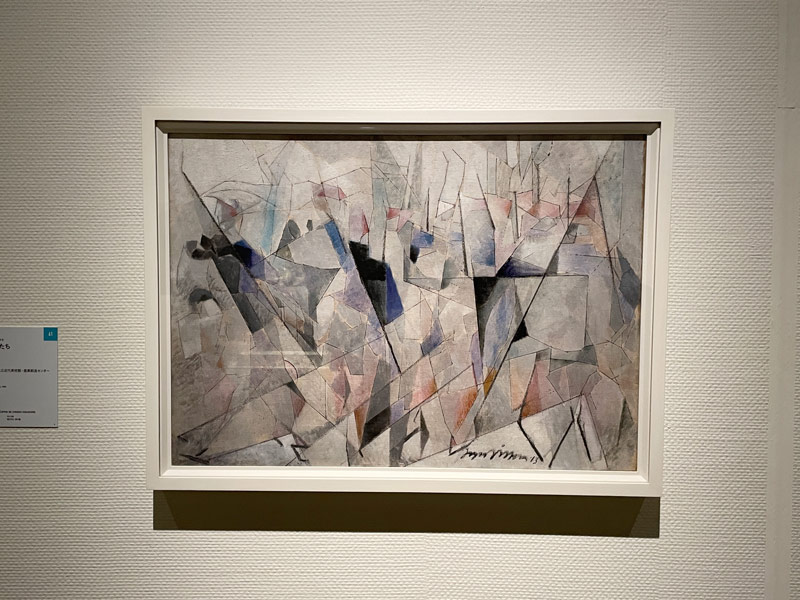

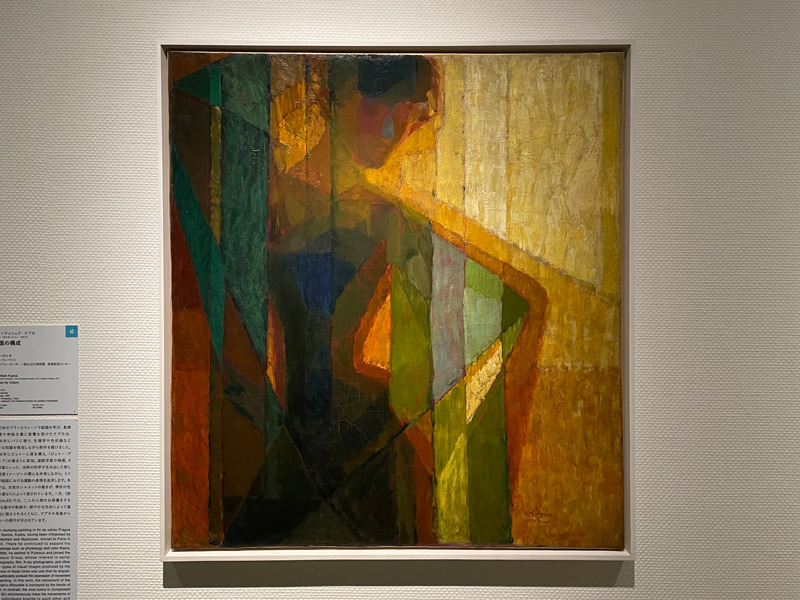

本展で最も魅力的だった作品が、このフランティシェク・クプカの《色面の構成》。

ジョルジュ・ブラックは“線の筆触分割”とも言われていたりしたそうですが、本作を見てファーストインプレッションは“面の筆触分割”でした。

連続写真や映画、X線写真といった当時の科学が生み出した新しい視覚イメージへの関心を共有しながら、特に「絵画における運動の表現」を追求していたクプカ。

本作では、女性のシルエットの動きが、帯状の色面の連なりによって表現されています。

1912年 油彩/カンヴァス

一方、《挨拶》では、2人の人物のお辞儀をするような動きの軌跡が、鮮やかな色彩によって連続的に捉えられるとともに、クプカの具象から抽象への移行が示されています。

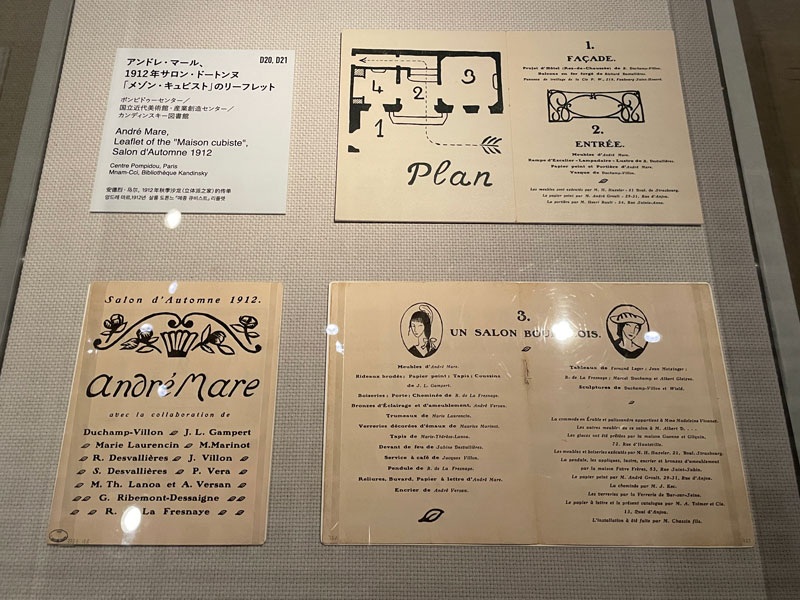

メゾン・キュビスト

1903年には、装飾芸術の振興にも力を注ぐ秋季展「サロン・ドートンヌ」が創設。

1905年にフォーヴィスムが誕生した展覧会として知られており、1911年には大々的に紹介されたキュビスムが大きく展開していく起点となりました。

1912年のサロン・ドートンヌでは、「メゾン・ キュピスト(キュビスムの家)」が展示され多くのキュビストが参加、キュビスムを建築や室内装飾へと展開する試みがなされました。

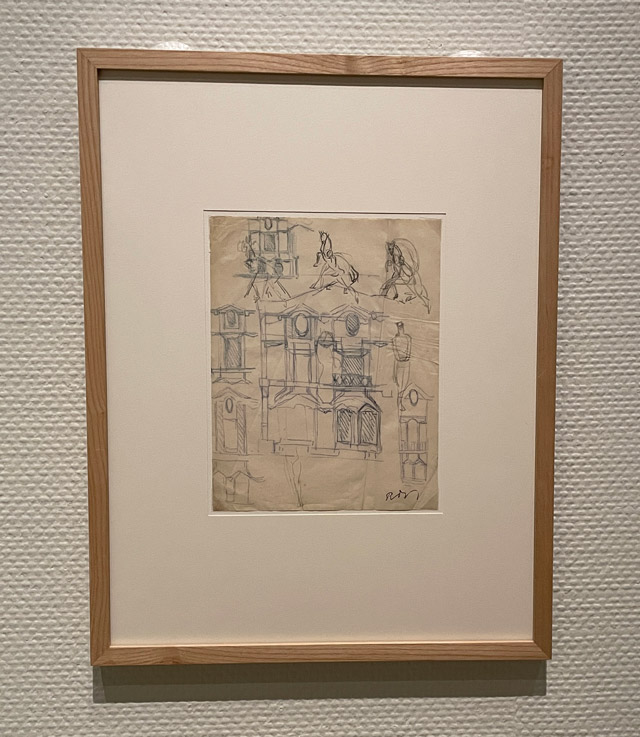

建築正面(模型)1912年

会場には、レイモン・デュシャン=ヴィヨンのデザインによる2階建ての建築模型が展示、また1階部分のみ、3メートルの高さで石膏によって制作されました。

幾何学的な装飾が施された入口やサロン(応接間)、寝室が配されており、壁にはキュビスム 絵画が掛けられているなど、新たな時代に ふさわしい装飾芸術として、前衛的な造形を取り込もうとしたの がメゾン・キュピストでした。

1912年 紫のインク/簀の目紙(すのめ)

1912年 鉛筆/紙

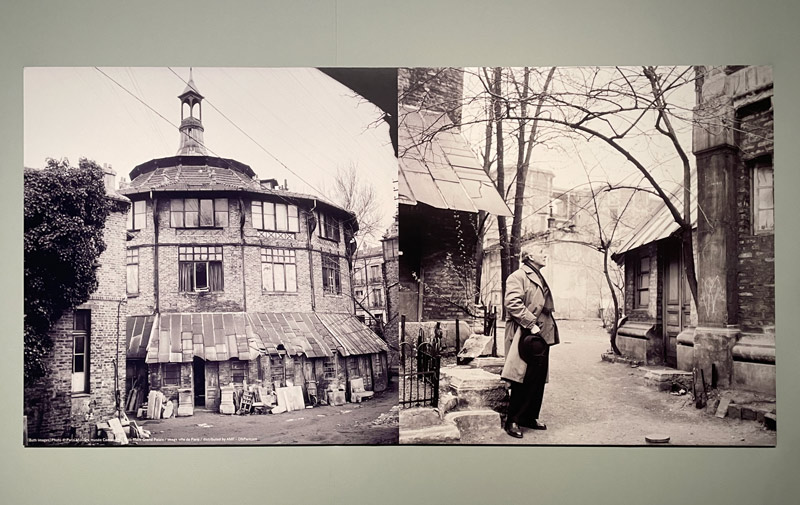

芸術家アトリエ「ラ・リュッシュ(蜂の巣)」

パリの北側にあるモンマルトルのアトリエ兼住居「洗濯船」は、ピカソが居を構えた1904年以降、キュビスム草創期の重要な拠点となりました。

一方、 パリの南側にあるモンパルナスの集合アトリエ「ラ・リュッシュ(彫刻家アルフレッド・ブーシェによって1902年に創設)」は、1910年頃に集った多くの前衛芸術家たちにとって、キュビスムの発見と成熟の場の1つとなります。

1917年 油彩・鉛筆/リネンのカンヴァス

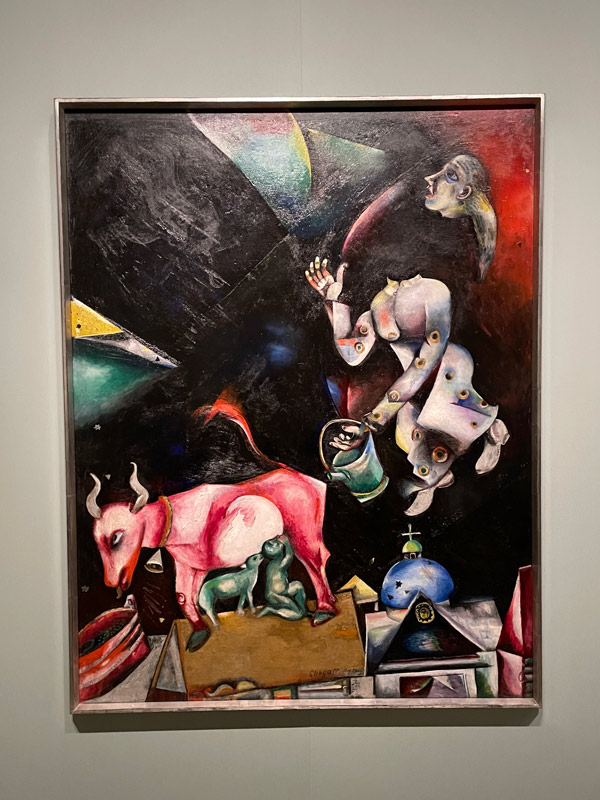

その中には、当時ロシア帝国領であったベラルーシから来たマルク・シャガール、

左《接吻》、右《プロメテウス》材質はいずれも磨かれたブロンズ

形態の単純化を追求したルーマニア出身のコンスタンティン・ブランクーシ、イタリア人のアメデオ・モディリアーニ、

1916年 着色されたセメント・石膏

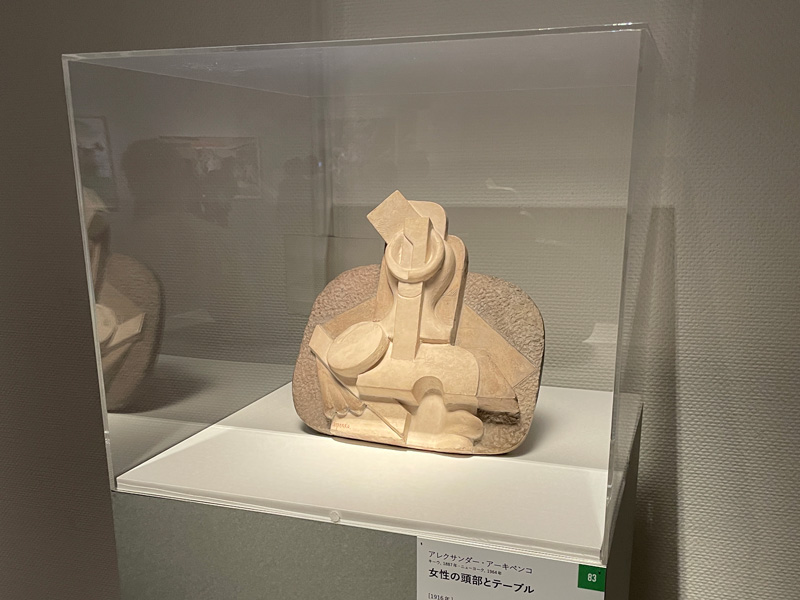

キュビスム彫刻家のアレクサンダー・ アーキペンコやジャック・リプシッツもいました。

1910年 油彩/カンヴァス

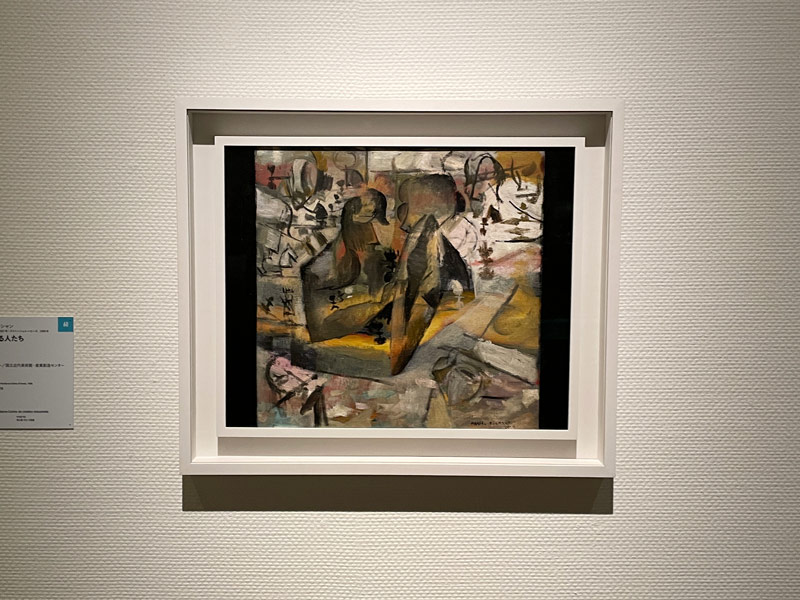

また、フェルナン・レジェも一時ここに暮らし、《縫い物をする女性》など最初のキュビスム絵画を描いています。

1911年 油彩/カンヴァス

1917年 油彩/リネンのカンヴァス

1919年-1920年 油彩・テンペラ・鉛筆・塗料/カンヴァス

1911年-1912年 油彩/リネンのカンヴァス

シャガールがキュビスム周辺の詩人や美術家たちと交流を始めた頃の作品《婚礼》。

三角形や帯状の面からなる幾何学的な空間構成はキュビスムの影響をうかがわせ、鮮やかな色彩にはドローネーの表現を垣間見ることができます。

黒、赤、青、黄、オレンジといった原色に近い色を区切りながら配置しつつ、バランスに歪みを感じないのは秀逸です。

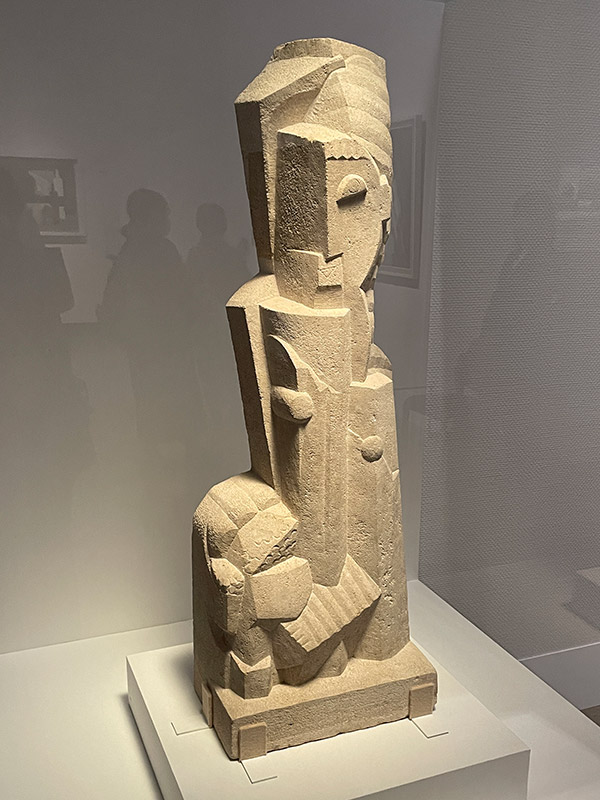

1912年 石灰石

モディリアーニは、ピカソら「洗濯船」の芸術家たちと交流しますが、一時的にラ・リュッシュに身を寄せ、ブランクーシと交流する中で彫刻制作に没頭。

同時代のプリミティヴィスムやキュビスム、古典古代の様式を吸収し、シンメトリーの洗練された線と簡潔なフォルムを特徴とする細長い人物像を生み出しました。

1915年 油彩/厚紙

1915年頃には、経済的問題や健康上の理由などから絵画に専念しますが、アーモンド形の目を持つ単純化された頭部の表現は絵画にも受け継がれています。

東欧から来たパリの芸術家たち

キュビスムの運動には、ロシアやウクライナといった東欧出身の芸術家が多く関わっていました。

1917年 油彩/カンヴァス

1920年に開催された2回目のセクション・ドール展で中心となった人物の一人、レオポルド・シュルヴァージュは《エッティンゲン男爵夫人》で、ウクライナとポーランドに出自を持つ男爵夫人エレーヌ・エッティンゲンの肖像画を描いており、彼女が鎮座する室内とエッフェル塔などの都市風景を融合させています。

1914年 油彩・紙のコラージュ/楕円形の厚紙

1914年-1915年 油彩・砂/厚紙

一方、画家でもあったエッティンゲンは、いとこのセルジュ・フェラとともに、大戦以前からキュビスム運動をさせました。

1920年頃 油彩/カンヴァス

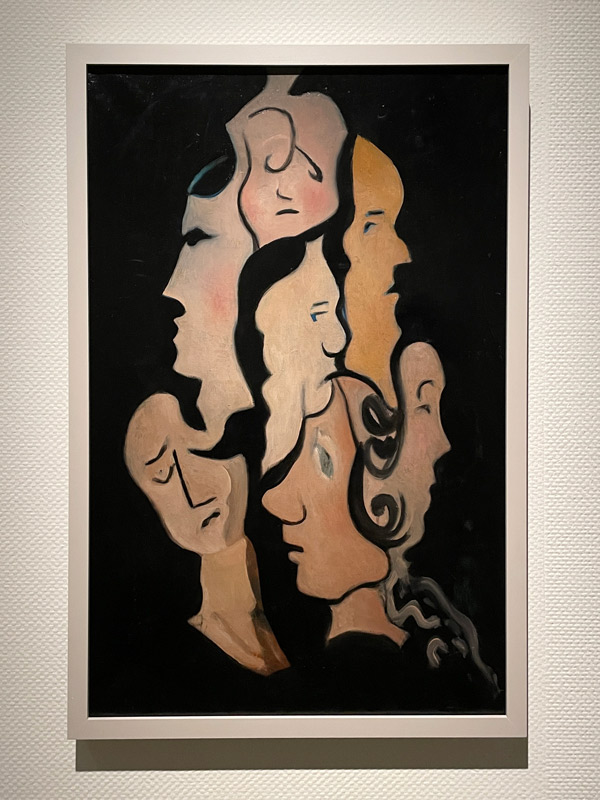

エッティンゲンの《無題》は、彼女自身やシュルヴァージュ、フェラなど自身を取り巻く芸術家たちの顔が集積した集団肖像画である可能性も指摘されています。

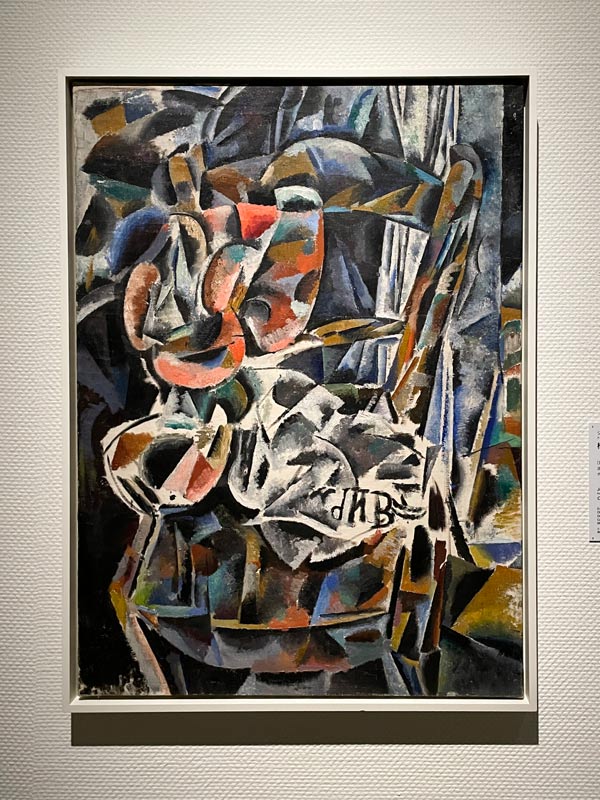

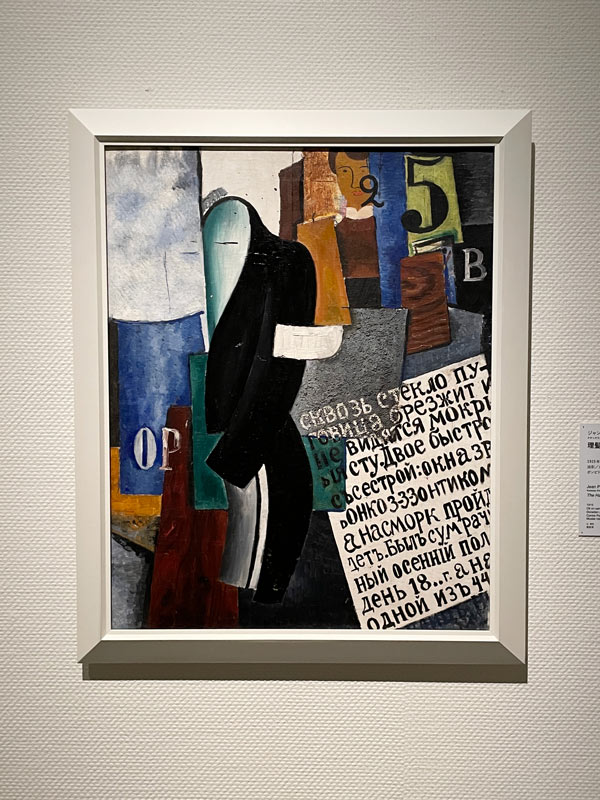

立体未来主義

ロシアでは、フランスのキュビスムとイタリアの未来派がほぼ同時期に紹介され、この二派から影響を受けた「立体未来主義」が展開しました。

1913年初頭 油彩/カンヴァス

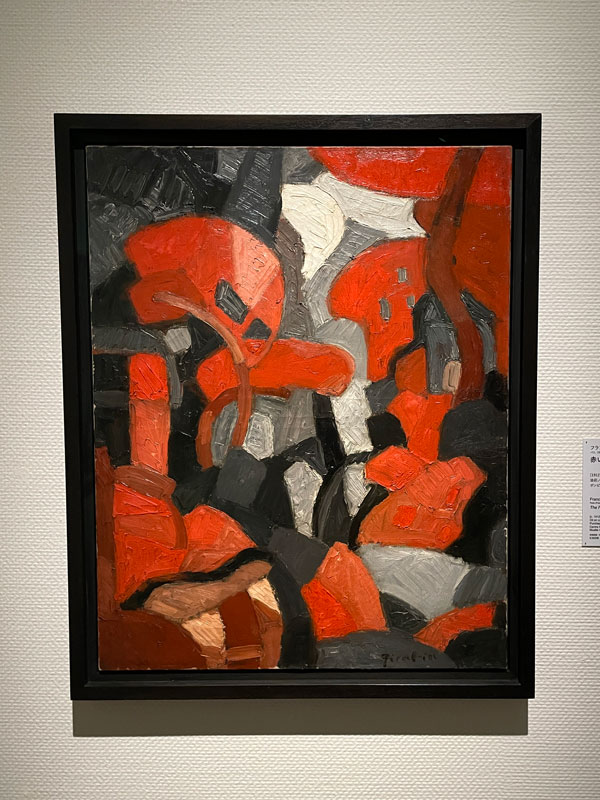

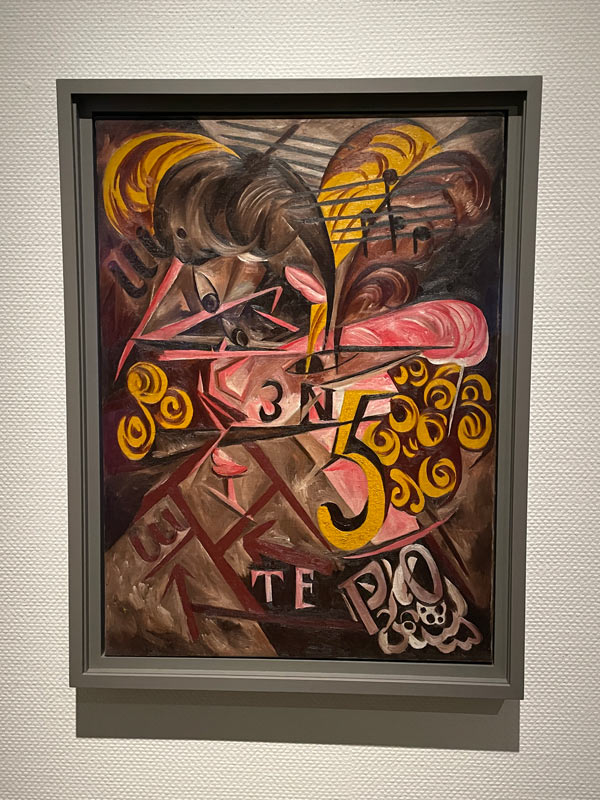

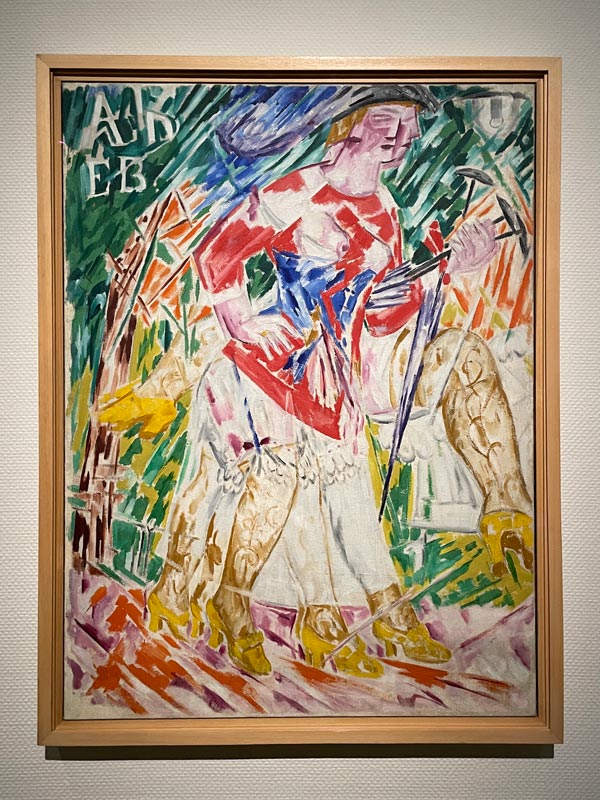

ナターリヤ・ゴンチャローワは、パートナーのミハイル・ラリオーノフとともに革命前のロシア・アヴァンギャルドを牽引した画家で、絵画のみならず、舞台美術やテキスタイル、グラフィック・デザインなど多岐に渡る分野で活躍。

1913年 油彩/カンヴァス

本作は《電気ランプ》は、《帽子の婦人》とともに、ゴンチャローワの立体未来主義時代を代表する作品で、当時、一般家庭にも普及して人々の生活を一変させた、電気照明という近代的テクノロジーを主題としています。

優美なチューリップ型の紫色のランプシェードと、そこから発せられる同心円と光線で表された強烈な白熱光の効果が、対照的に表現されています。

西ヨーロッパからロシアにもたらされた前衛的な造形表現は、ロシア正教会のイコン(聖画像)や刺繍、民衆版画といった伝統的な民衆芸術や、店舗の看板などの民間にまつわるものと結びつき「ネオ・プリミティヴィスム」と呼ばれる運動が生まれました。

1912年-1913年 油彩/カンヴァス

ラリオーノフの《散歩:大通りのヴィーナス》は、あえてヨーロッパの正統的な主題である「ヴィーナス」をタイトルに掲げながら、パリの大通りを遊歩する娼婦を描くことで、西欧美術の伝統を挑発しています。

娼婦のモチーフや荒々しいタッチはネオ・プリミティヴィスムを特徴づける一方、文字の導入や幾何学的な表現はキュビスムの影響をうかがわせるのです。

1917年-1918年頃 油彩/カンヴァス

1915年 油彩/カンヴァス

ジャン・プーニーの《理髪師》にも、理髪店の看板に由来する理髪師の制服の図像が、キュビスム的な造形の中で描かれています。

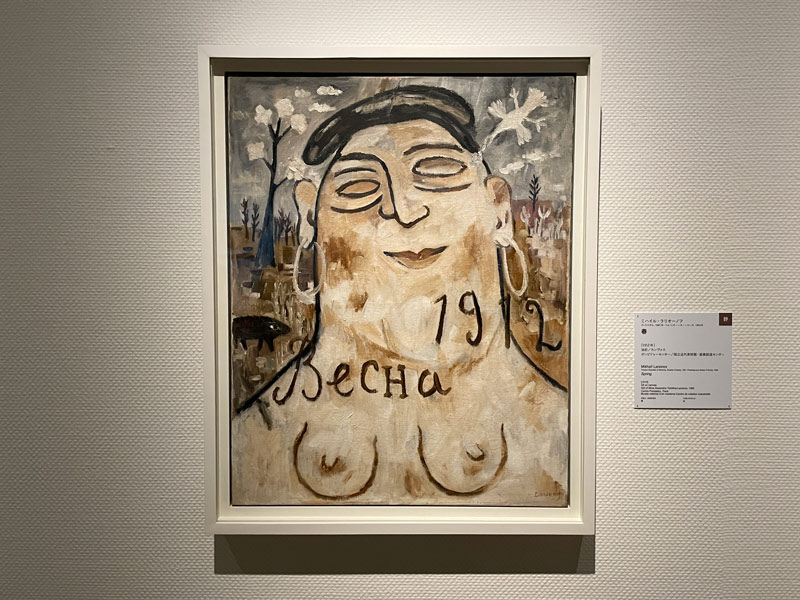

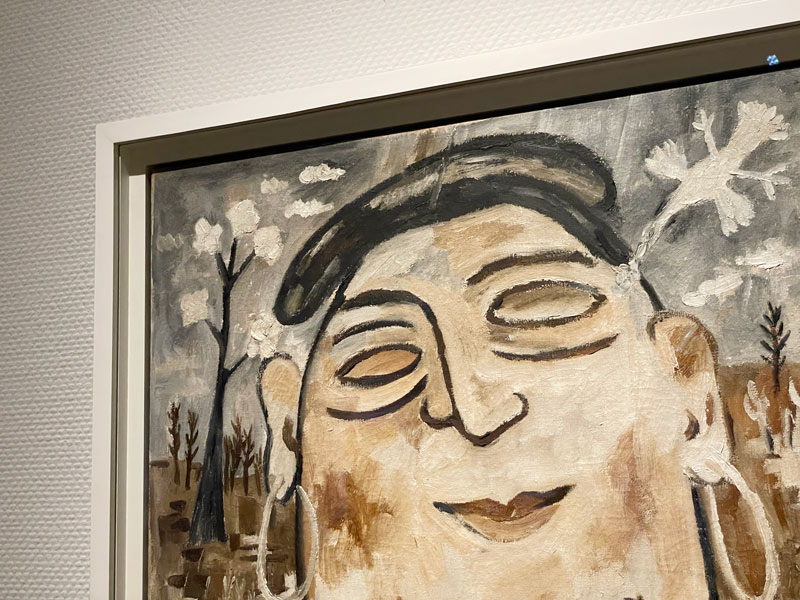

1912年 油彩/カンヴァス

ミハイル・ラリオーノフの《春》を本展で見てから、記事を書いている今も、

1912年 油彩/カンヴァス

マツコ・デラックスにしか見えない。

どうしても。

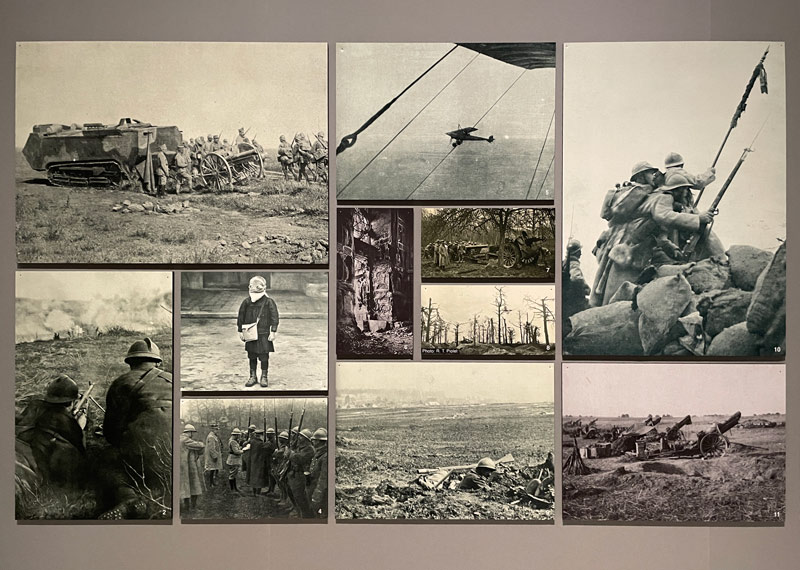

キュビスムと第一次世界大戦

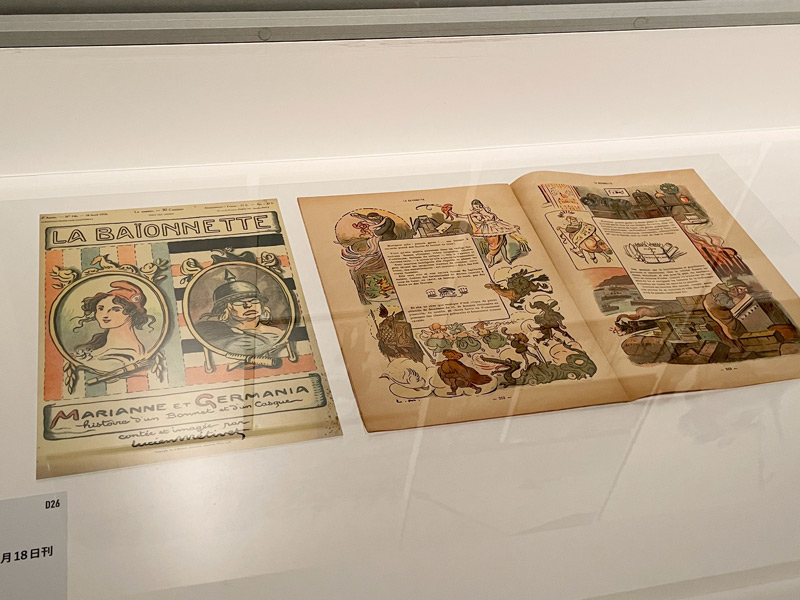

フランス vs ドイツの戦争によって、キュビスムはナショナリズム的な政治闘争の対象ともなりました。

キュビスムの芸術家たちの作品がドイツ人画商カーンヴァイラーによって扱われていたこともあり、すでに戦争の以前から、キュビスムはドイツと結び付けられ、フランス語のCではなくドイツ語的にKで始まるスペルでキュビスムが示され揶揄されることも。

(右)ジャンヌ・リジ=ルソー《1キロの砂糖のある静物》1915年頃 油彩・カンヴァス

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、キュビスムはドイツによる文化侵略だと非難されるようになり、当時の挿絵雑誌などでは、キュビスムによってフランス文化が堕落してしまったと糾弾されていたそうです。

1915年10月 油彩、木炭・カンヴァス

1917年4月 油彩・板

また、フランス人芸術家の多くが前線に送られた一方、非交戦国スペイン出身のピカソやグリス、

1917年 油彩・カンヴァス

そしてマリア・ブランシャールやジャンヌ・リジールソーら女性画家は大戦中のキュビスムを担いました。

1914年 ブロンズ

戦争を予兆するような《大きな馬》の作者であるデュシャン=ヴィヨンは、戦地で病を患い1918年に早逝、

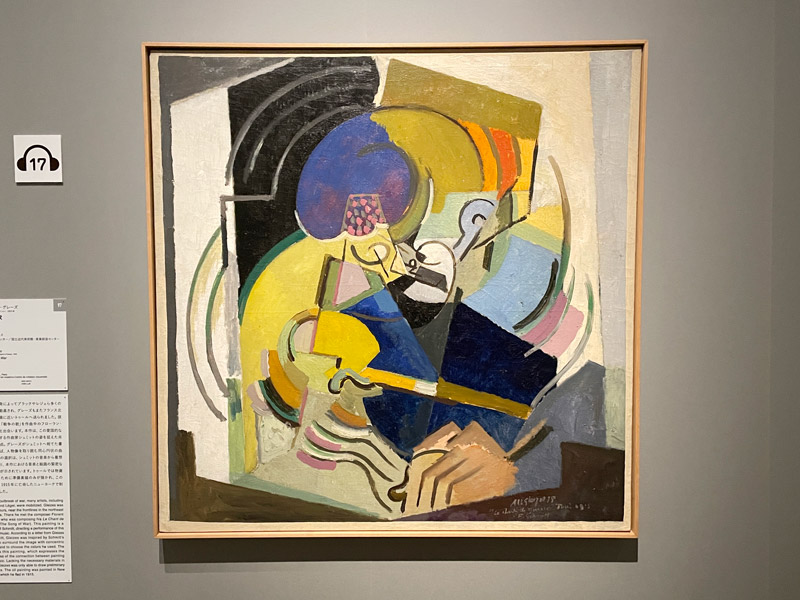

1915年 油彩・カンヴァス

グレーズは従軍中のスケッチをもとに「戦争の歌」を指揮する作曲家の姿を描くなど、“戦争”は多くの美術家たちの人生や作風に多大な影響をもたらしました。

キュビスム以後

1919年 油彩・カンヴァス

1919年春 油彩、砂・カンヴァス

大戦中に亡命したカーンヴァイラーに代わり、戦後はレオンス・ローザンベールがキュビスムの代表的画商となりました。

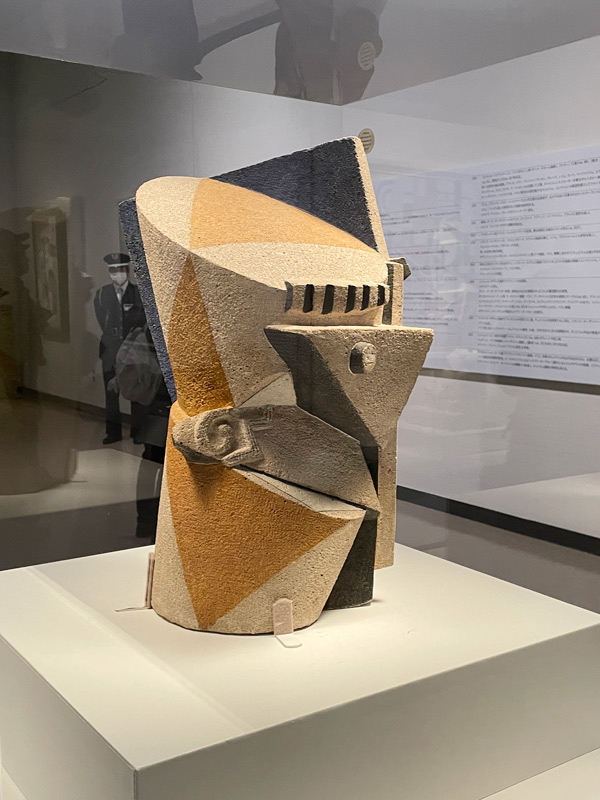

1921年 石

1918-1919年 彩色された石

1919年には彼の画廊でキュビストたちの個展が次々と開催。キュビスムは再び最先端の芸術表現としての地位を回復しますが、より平明で簡潔な構成へと変化していきました。

1925年 油彩・カンヴァス

一方、戦争が終結して間もない1918年末、アメデ・オザンファンとル・コルビュジエは絵画展を開き、開幕と同時に発表した共著「キュビスム以後」にて、機械文明の進歩に対応した新たな芸術運動として「ピュリスム(純粋主義)」を提唱。

1922年 油彩・カンヴァス

1926年 油彩・カンヴァス

合理性や秩序を重視する彼らは、簡潔な形態と厳格な構図を特徴とする静物画を描きました。

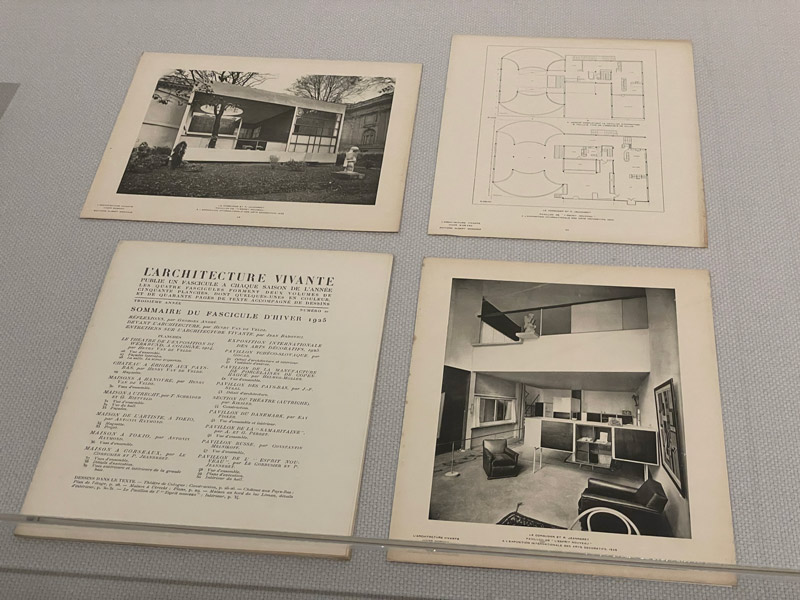

ル・コルビュジエは、この「機械の美学」を建築へと応用し、1925年のパリ装飾芸術国際博覧会のパヴィリオン「レスプリ・ヌーヴォー(新精神)」館で具体化します。

1917年 石

ル・コルビュジェの構想によるパリ中心部の大改造プランを紹介するスペースと、同計画に含まれる住戸ユニットを接続したもので、そこにはレジェやグリス、リプシッツといったキュビスムとピュリスムの絵画や彫刻が展示されました。

一切の「装飾芸術」を排除し、建築から家具、食器までもが「規格化と大量生産」の原則に基づく近代工業の美学によって統一されたこのパヴィリオンは、「住宅は住むための機械である」という彼の言葉を体現。

一方、オザンファンとの方向性の違いは決定的なものとなり、この後ピュリスムの運動は終幕を迎えます。

1920年 油彩・カンヴァス

戦時中の兵役から戻ったレジェは、大戦後は絵画のみならず、壁画や演劇・舞台、映画といった、大衆的な「スペクタクル」の分野にも積極的に乗り出しました。

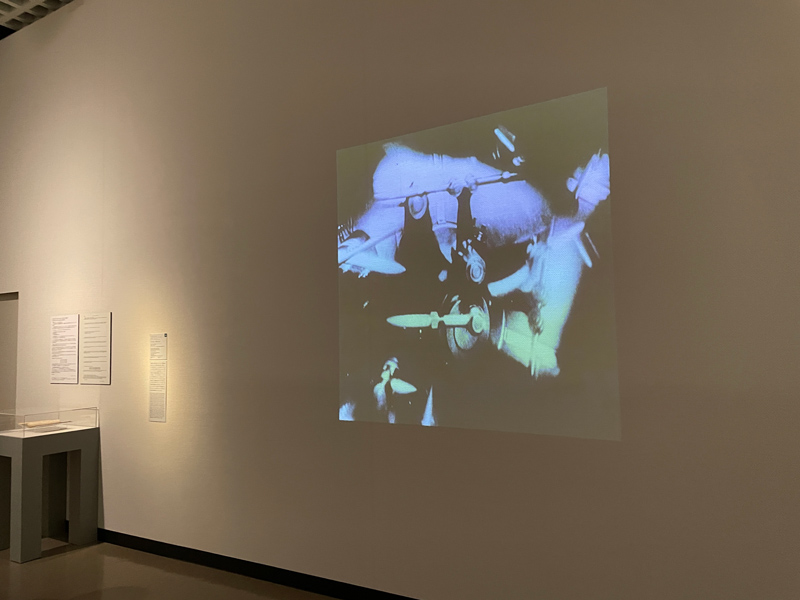

1923-1924年 映像/ 13分48秒

本展の最後に上映されていたのは、レジェがアメリカ人映画作家マーフィーと共同制作した短編の実験映画《バレエ・メカニック》。

ストーリーがあるわけではなく、対象物の断片化やクロースアップで構成されている本作は、“映画”としてもなかなか難解な作品でした…。

アートに200%以上振り切った映像作品という感覚…。

シュールな最終展示作品でした。

ポンピドゥーセンターについて

フランスのジョルジュ・ポンビドゥー元大統領によって構想され、1977年に開館したポンピドゥーセンターは、パリの中心部にある複合文化施設です。

中核を占める国立近代美術館・産業創造センターは世界屈指の近現代美術コレクションを誇り、キュビスムの優品を数多く収蔵しています。

プリッカー賞を受賞した2人の著名な建築家、リチャード・ロジャースとレンゾ・ピアノによって設計され、配管やチューブ状のエスカレーターがむき出しになった特徴的な外観でも知られています。

会場内は写真撮影OK

本展では、展示室内の撮影不可マークのある作品をのぞき、すべての作品の写真撮影が可能です。ただし、ご利用は個人利用に限ります。

以下の行為はご遠慮ください。

- フラッシュ撮影や三脚、自撮り棒など撮影機器を用いての撮影

- 展示品や展示ケースを汚損するおそれのある接写などの行為

- 動画の撮影

- 他の鑑賞者の鑑賞を妨げる行為(長時間の撮影、割り込み、連写や特殊なシャッター音など)

- 撮影した展示品画像の二次加工や改変

- 撮影された写真に他の観覧者が写っている場合、その写真の公表にあたっては、写り込んだ方の肖像権に触れることがありますのでご注意ください。また、「撮影不可」マークの作品が写り込んだ写真を公表する場合は、著作権法等に触れる場合があります。展覧会主催者は一切責任を負いません。

- 複製、配布および商業利用を目的とする撮影はできません。

この記事を書いた人:スタッフI

「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命」開催概要

■展覧会名

パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ

The Cubist Revolution An Exhibition from the Collection of the Centre Pompidou, Paris

■ 会場

国立西洋美術館(〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7) Googleマップ→

bibiARTにも、国立西洋美術館のアクセスを載せています。

■開催日時

2023年10月3日(火)〜2024年1月28日(日)

■開館時間

9:30〜17:30(金・土は20:00まで)※入館は閉館30分前まで

休館日:月曜日(ただし10月9日(月祝)、1月8日(月祝)は開館)、10月10日(火)、12月28日(木)~2024年1月1日(月祝)、1月9日(火)

■ チケット料金

一般2,200円、大学生1,400円、高校生1,000円

※中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。

■ 公式サイト

https://cubisme.exhn.jp/

※本展は事前予約(日時指定)不要です。

「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命」巡回展情報

【東京会場】

東京西洋美術館(〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7)Googleマップ→

2023年10月3日(火)〜2024年1月28日(日)

【京都会場】

京都市京セラ美術館(〒606-8344 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124)Googleマップ→

2024年3月20日(水)~7月7日(日)