本日のブログは、スタッフIが美術展の鑑賞レポートをお届けします。

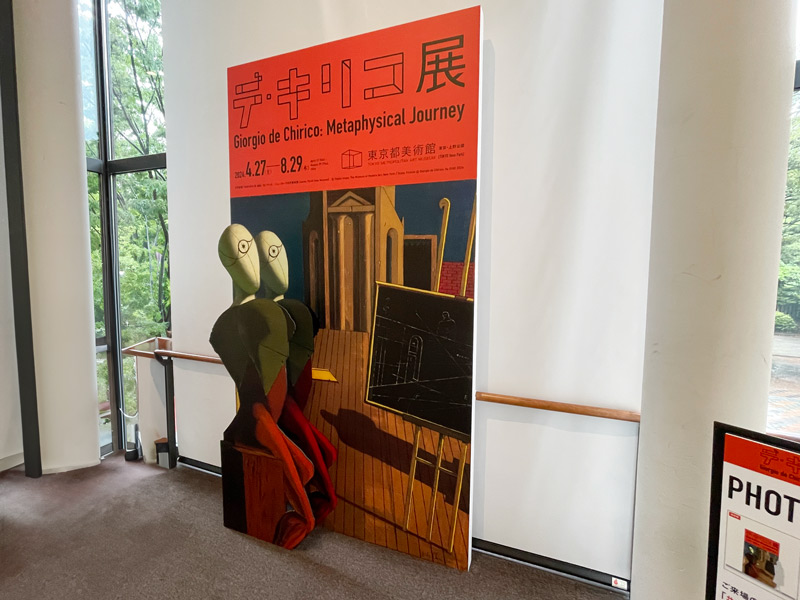

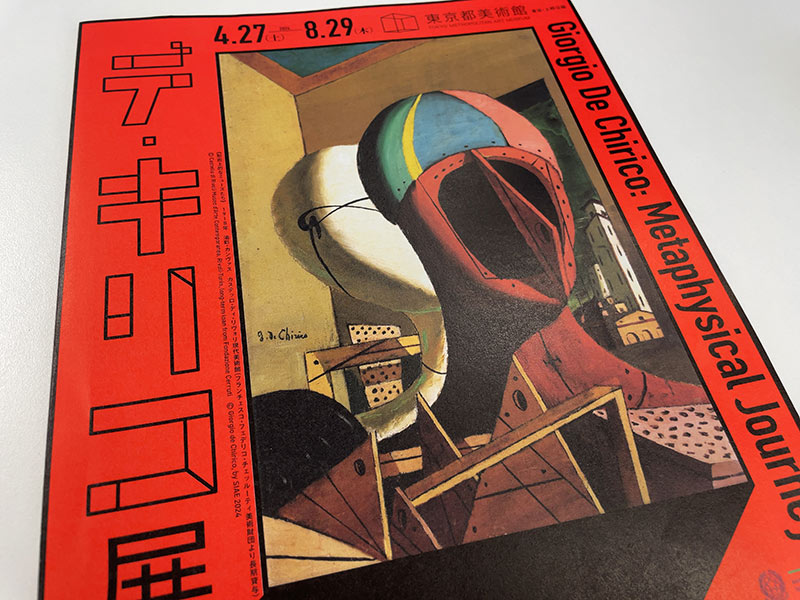

シュルレアリスムの始まりと呼ばれるイタリア人画家、ジョルジョ・デ・キリコ。

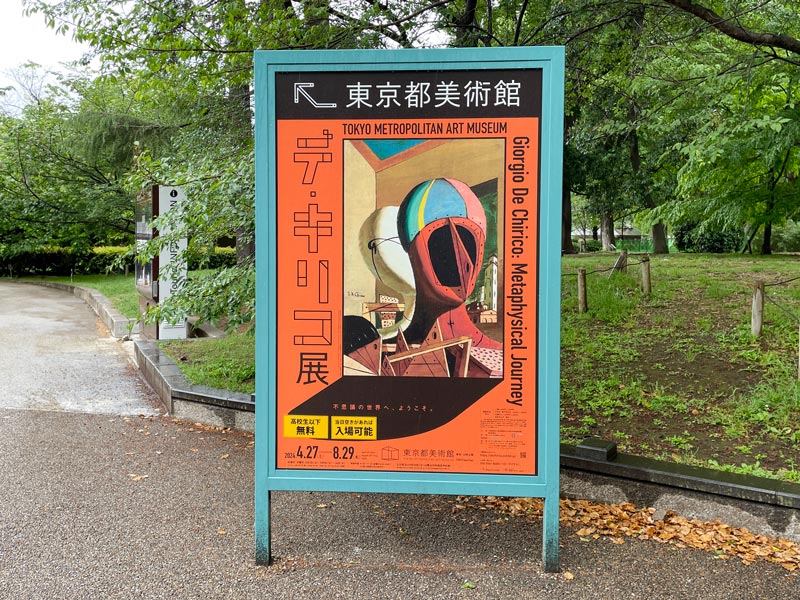

日本では10年ぶりとなる大規模展「デ・キリコ展」が2024年4月27日(土)~8月29日(木)の日程で開催されていたので、東京上野の東京都美術館で鑑賞してきました。

本展では、初期の自画像や肖像画、名声を不動のものにした「形而上絵画」、西洋絵画の伝統回帰作品、晩年の「新形而上絵画」まで、デ・キリコの約70年にわたる画業を網羅し、100点を超える作品が世界各地から集結。

多様な画風を通して、デ・キリコが生涯追い求めた芸術の真髄を紐解く、デ・キリコ芸術の全体像と核心に迫る大回顧展です。

東京都美術館で開催後は、神戸市立博物館に巡回予定(2024年9月14日(土)~12月8日(日))。

「デ・キリコ展」(東京都美術館)鑑賞レポート

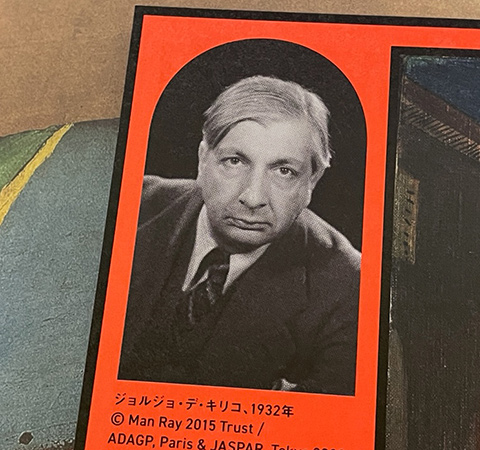

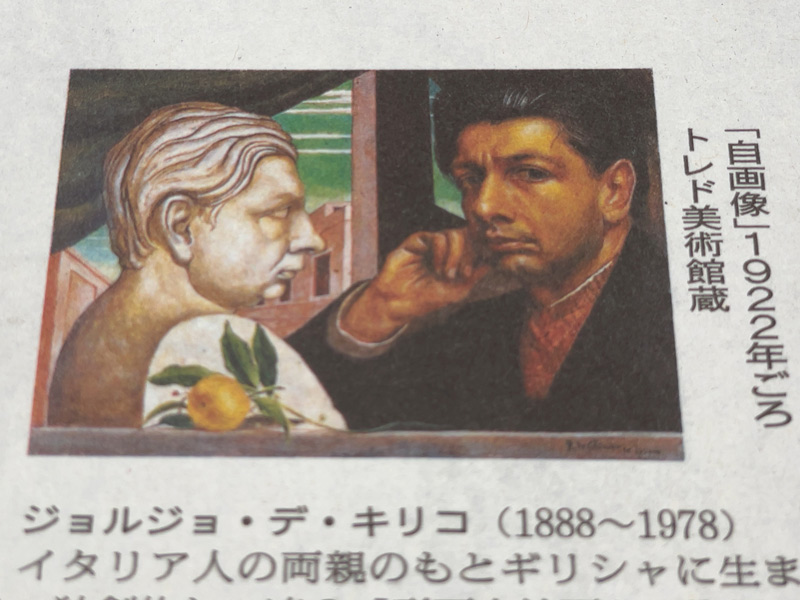

シュルレアリスムの始まりと呼ばれ、20世紀美術史に燦然と輝く巨匠、ジョルジョ・デ・キリコはイタリア人の両親のもと、ギリシャのヴォロスで誕生しました。

ミュンヘン滞在時代にニーチェの哲学や、ベックリンの作品から影響を受けたデ・キリコ。

トレド美術館

「形而上絵画(けいじじょうかいが)」と名付けた作品群が、詩人のアポリネールやシュルレアリストらに衝撃を与え時代の寵児となりました。

その後、古典絵画の様式に回帰すると同時に、過去作品の再制作や引用を行い「新形而上絵画」として頻繁に制作。その手法は非難もされましたが、生涯、世間の評価に左右されず90歳で亡くなるまで創作を継続。

本展では、初期から晩年までにわたるおよそ70年の画業を、「イタリア広場」「形而上的室内」「マヌカン」などのテーマに分け、あますことなく紹介しています。

ほかにもデ・キリコが手掛けた彫刻や舞台美術が展示されており、世界各地に散らばる多彩な作品が一堂に会するとても貴重な機会です。

形而上とは?形而上絵画とは?

古代より哲学用語として存在している“形而上(けいじじょう)”という言葉。

そもそもどういう意味なのでしょうか?

形がなくて、感覚ではその存在を知ることのできないもの。時間、空間を超越した、抽象的、普遍的、理念的なもの。

コトバンクより

具体的には、宗教や神、死後の世界といった存在のこと、または現実世界の「時間」や「法則」「可能性」「心」といった抽象的なことを指し、それらを追求する学問を“形而上学”と言います。

ジョルジョ・エー・イーザ・デ・キリコ財団

しかしデ・キリコの場合は、哲学的な意味での形而上学ではなく、「現実の奥にある非現実」あるいは現実の奥に何かがあると察知する感覚「形而上の世界(メタフィジカル)」として命名したものだそうです。

本展の副題「Metaphysical Journey=形而上学的な旅」もそこに由来しているのかもしれません。

このデ・キリコを象徴する「形而上の世界」が生まれたきっかけは、イタリア広場でのできごとでした。

イタリア広場

1910年にフィレンツェに移ったデ・キリコは、ある日、見慣れているはずの広場が、初めて見る景色であるかのような感覚に襲われます。

この体験が啓示となり、不思議な幻想と現実の融合を通じ、鑑賞者に独自の考察を促す「形而上絵画」の誕生につながっていきました。

トレント・エ・ロヴェレート近現代美術館(L.F.コレクションより長期貸与)

「イタリア広場」のシリーズは、デ・キリコの原体験と密接に結びついていて、柱廊のある建物や長く伸びた影、不自然な遠近法が、不安や空虚さ、憂愁、謎めいた感覚をもたらすのです。

そして1910年の「イタリア広場」に始まる形而上絵画は、室内に静物を配した「形而上的室内」や、人間をモノに置き換えたかのような「マヌカン」の作品へと展開していきます。

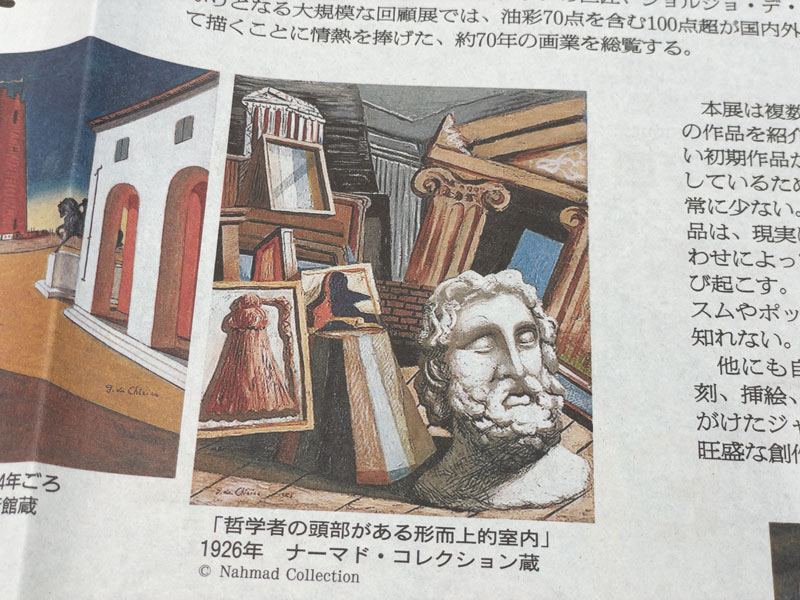

形而上的室内

第一次世界大戦の勃発により軍から召集を受けたデ・キリコは、1915年にフェッラーラの病院に配属されます。

ナーマド・コレクション

そこで店先のショーウィンドウや室内に魅せられ、器具や箱、地図といった直線的なものとビスケットなど、無関係なモチーフを組み合わせて構成するようになりました。

近視眼的で、外部との空間は排除、あたかも人間の存在を阻むかのようです。

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団

設計図的な几帳面さと不定形の構成は、細部のモチーフは1つ1つしっかり描かれているのに、集合体として見ると全体的な違和感を作り出しています。

マヌカン

マチェラータ県銀行財団 パラッツォ・リッチ美術館

また、デ・キリコは「形而上絵画」において、マヌカン(マネキン)をモティーフとして取り入れたことで、古典絵画で重要な役割を果たしていた人物像を、他のモチーフと同じようにモノとして扱うことができるようになりました。

モノとは言っても、陰影のある無表情なマヌカンには人間味ある寂寥感を抱かされます(ふくらはぎが筋肉質なマヌカンもいました笑)。

実際、無表情のマヌカンは見る人によって見え方、捉え方が多種多様で、さらには鑑賞者の感情移入を促す面もあるようです。

さまざまなモチーフが脈絡なく、歪んだ遠近法のもとに描かれている。意味を切り離したこうしたモチーフの配し方こそ形而上絵画の大きな特徴であり、これら遠近法の違和感などは、後のシュルレアリストら前衛芸術家たちを魅了していきました。

デペイズマンとネオ・バロック

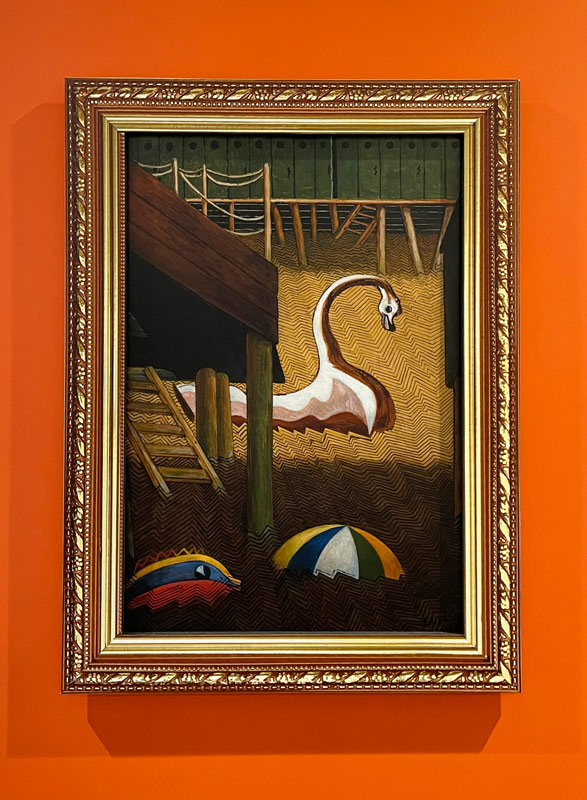

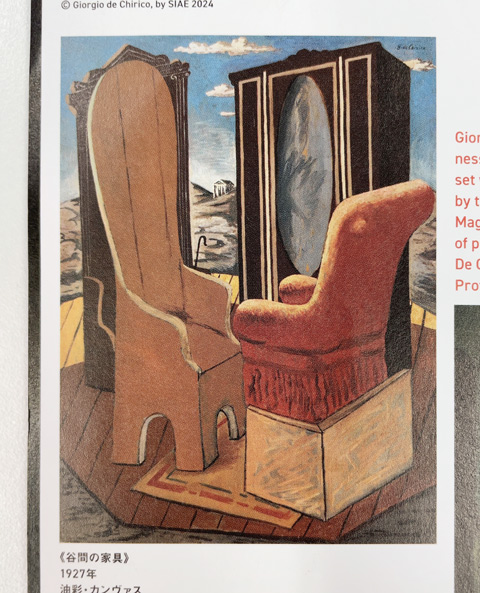

1920年代、デ・キリコは従来のマヌカンに加えて「室内風景と谷間の家具」といった新たな主題に挑みます。

トレント・エ・ロヴェレート近現代美術館(L.F.コレクションより長期貸与)

これらの作品では海や神殿など、本来は外にあるはずのものが天井の低い部屋の中にあり、逆に屋内にあるべき家具が外に置かれていたりと、ちぐはぐで不穏なイメージを作り出しています。

当時シュルレアリスムのサルバドール・ダリやルネ・マグリットらも描いていたデペイズマンと呼ばれる技法です。

デペイズマン(仏: Dépaysement) とは、「異なった環境に置くこと」を意味するフランス語で、シュルレアリスムの手法の1つ。日常から切り離した意外な組み合わせを行うことによって、受け手に強い衝撃を与えるもので、文学や絵画で用いられる。

Wikipediaより

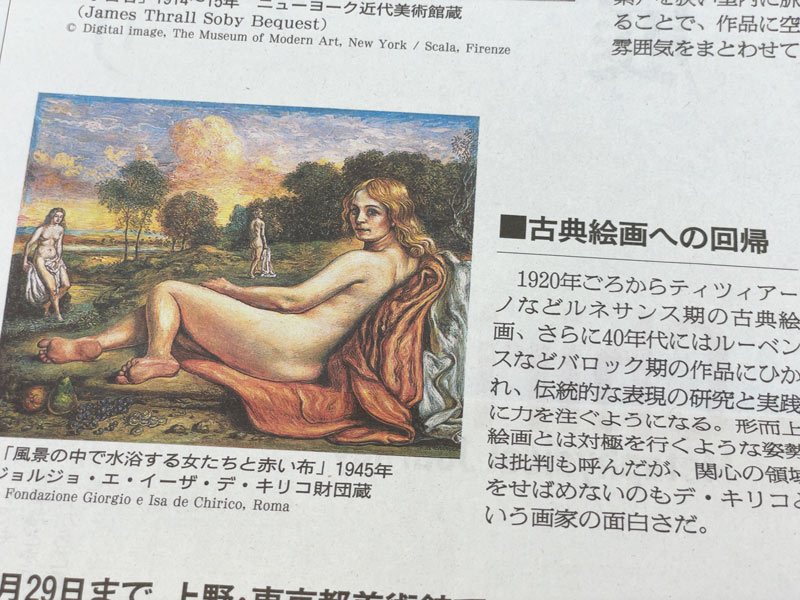

また同時期にデ・キリコは、ティツィアーノやラファエロ、デューラーといったルネサンス期の作品に、次いで1940年代にルーベンスやヴァトーなどバロック期の作品に傾倒し、西洋絵画の伝統へと回帰していきます。

過去の偉大な巨匠たちの傑作から古典を学ぶことによって、古代風の衣装や空の青が変化、タッチもまったく違う印象派のような荒々しさが出てきたりしました。

マヌカンの陰影や筆致も顕著に変わっているのが作品比較の醍醐味です。

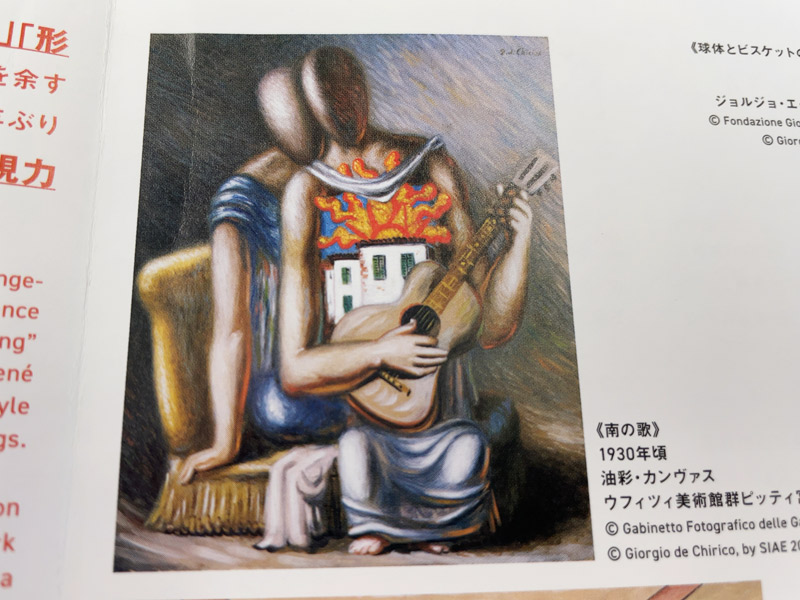

ウフィツィ美術館群ピッティ宮近代美術館

ルノワールから学んだ細かい筆致やグラデーションが投影されたマヌカン。

また、デ・キリコは伝統的な様式に回帰する一方で、1910年代の絵画の複製や引用、自らの作品の贋作を行っていますが、これは昔の自分の絵を、古典絵画を研究した今の自分が描いたらどうなるかを探っていた…などいろいろ推測されています。

当時この複製行為は不評を買っていたものの、時を経て、複製や反復の概念を創作に取り入れたポップアートの旗手アンディ・ウオーホルに“ポップアートの先駆け”として高く評価されました。

新形而上絵画

1978年に亡くなるまでの10年余りの時期に、デ・キリコは、あらためて形而上絵画に取り組みます。

それらは「新形而上絵画」と呼ばれ、若い頃に描いた広場やマヌカン、そして挿絵の仕事で描いた太陽と月といった要素を画面上で総合し、過去の作品を再解釈した新しい境地に到達。

どこか「イタリア広場」と「形而上的室内」の融合のよう。

若い頃に描いた作品は、グラデーションが映える独創的な空が印象的。“普通の空”にはないはずの配色に違和感を覚えながらも、そのバランスに見惚れるほどの魅力がありました。

ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団

そこから独自に研究を重ねて空の色味も変遷していきましたが(↑窓の外に広がる空の色は晩年の色味)、晩年に再解釈して描いた新形而上絵画には、

若い頃の作品も構成要素の一部として描かれたりしていて、そういう小さな発見もおもしろさの1つでした。

本展で1番印象に残った作品が、この《燃えつきた太陽のある形而上的室内》。

形而上的室内に輝く太陽と月。電源コードにつながれた太陽と月。

太陽が死んでは月が生まれ、月が死んでは太陽が生まれる。

輪廻転生の法則であり、同じ事象が永遠に繰り返されるニーチェの永劫回帰の思想にもつながるのかもしれません。

2022年の「展覧会 岡本太郎(東京都美術館)」最後のブースに飾られていた岡本太郎最後の絶筆作品、《雷人》を想起させられました。

ともに晩年に描いた太陽の絵。

時代や太陽の解釈は違えど、生命の根源、生へのエネルギーを強く感じます。

「デ・キリコ展」(東京都美術館)まとめ

本展に行くまでは、「形而上絵画=(哲学用語の)形而上的な絵画」と捉えていたため、どういうジャンルなのか理解できず、事前に予習しても…意味がわかりませんでした。

絵がどうこうと言うよりも、意味がわからなかった…。

美術展に行く動機は、自分が興味があるか・好きかどうかしかありません。

でも今回は「全然わからないからこそ行ってみよう!」と思い立ち、上野に足を運んだ次第です。

形而上絵画とは、「現実の奥にある非現実」あるいは現実の奥に何かがあると察知する感覚「形而上の世界(メタフィジカル)」であると記事中で紹介しました。

それでもよくは理解できなかったのですが、実際に自分の目で原画作品を見てみて、形而上絵画は「風景のゲシュタルト崩壊」と考えたら腑に落ちるものがありました(完全に個人的な解釈です!)。

風変わりで色とりどりの玩具でいっぱいの

奇抜な巨大ミュージアムを生きるように、世界を生きる。

本展の冒頭に書かれていた、まさにジョルジョ・デ・キリコの人生を体現している言葉。

弟や最愛の妻といった自身の芸術の理解者が身近にいたデ・キリコは、世間の評価に左右されることなく、90歳で亡くなるまで己の才能を信じて精力的に創作を続け、絵画や彫刻、挿絵、舞台美術など幅広く、数多くの作品を残しています。

ジョルジョ・デ・キリコとは……“宗教”

一見、理解しがたい考えをカタチとして絵に落としこみ、“形而上絵画”というものを創り上げ、裾野を広げていながら次世代の人間に影響を与え、没後も作品・名・概念が継承されています。

前述のように、自身の理解者が身近にいたことから己の才能を信じ抜き、奇抜な巨大ミュージアムを生きるように世界を生きたその生涯は、後世に残る「孤高の画家」の典型。

ブレずに走り切り、デ・キリコの足跡がレールとなったさまは、“ひとり絵画様式”と表現できるのではないでしょうか。

形而上絵画の意味を知って、絵画を見て、人生を知って、デ・キリコを垣間見ることができた美術展でした。

この記事を書いた人:スタッフI

「デ・キリコ展」(東京都美術館)開催概要

■展覧会名

デ・キリコ展

Giorgio De Chirico: Metaphysical Journey

■会場

東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36)Googleマップ→

■会期

2024年4月27日(土)~8月29日(木)

休館日:月曜日、5月7日(火)、7月9日(火)~16日(火)

※ただし、4月29日(月)、5月6日(月)、7月8日(月)、8月12日(月)は開室

■開館時間

9:30~17:30/金曜日は20:00まで

※入室は閉室の30分前まで

■チケット料金 ※東京展の情報です。

一般2,200円、大学生・専門学校生1,300円、65歳以上1,500円

※高校生以下無料。

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料。

※身体障害者手帳等のお手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)・高校生以下の方は、日時指定予約は不要です。直接会場入口にお越しください。

※高校生、大学生・専門学校生、65歳以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、いずれも証明できるものをご提示ください。

■公式サイト

https://dechirico.exhibit.jp/

「デ・キリコ展」巡回展情報

【東京会場】

東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36)Googleマップ→

2024年4月27日(土)~8月29日(木)

【兵庫会場】

神戸市立博物館(兵庫県神戸市中央区京町24番地)Googleマップ→

2024年9月14日(土)~12月8日(日)