本日のブログは、スタッフIが美術展の鑑賞レポートをお届けします。

東京上野にある国立西洋美術館において、2022年6月4日(土)~9月11日(日)の日程で開催の「国立西洋美術館リニューアルオープン記念 自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで」を鑑賞してきました。

国立西洋美術館リニューアルオープン記念として、ドイツ・エッセンのフォルクヴァング美術館の協力を得て、自然と人の対話(ダイアローグ)から生まれた近代芸術をたどるこの美術展。

本展では開館から現在にいたるまでの両館のコレクションから、印象派とポスト印象派を軸にドイツ・ロマン主義から20世紀絵画までの100点を超える絵画や素描、版画、写真を通じ、近代における自然に対する感性と芸術表現の展開を展観しています。

1889年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

また、フィンセント・ファン・ゴッホが晩年に取り組んだ風景画の代表作《刈り入れ(刈り入れをする人のいるサン=ポール病院裏の麦畑)》が、ドイツより初来日している点も見どころの1つ。

館内は写真撮影OKだったので、作品写真をふんだんに載せて紹介したいと思います(一部作品は撮影不可)。

「国立西洋美術館リニューアルオープン記念 自然と人のダイアローグ」鑑賞レポート

フォルクヴァング美術館と国立西洋美術館本館(本館:ル・コルビュジエ設計 1959年/新館:前川國男設計 1979年)は、同時代を生きたカール・エルンスト・オストハウスと松方幸次郎の個人コレクションをもとに設立された美術館です。

国立西洋美術館は、2022年4月に施設整備のリニューアル工事が完了。

デザイン上も大きな意味を持つ前庭の目地、西門の位置や囲障など、ル・コルビュジエの設計をもとに、1959年に創建した当時の姿に近づきました。

リニューアルオープンする国立西洋美術館と、開館100周年を迎えるフォルクヴァング美術館による夢のコラボレーション企画。

まず本展に先駆けて、2022年2月~5月にフォルクヴァング美術館で共同企画展が行われました。

ドイツ展のテーマは、フォルクヴァング美術館と国立西洋美術館の「2館の収蔵品を対話させる」。

そして今回の東京展では、「2館の収蔵品を対話させつつ、さらに人と自然の対話から生まれた芸術を紐解く」というテーマのもと、全4章からなる構成で西洋絵画の巨匠たちの競演による多彩な自然をめぐる表現を体験できます。

I章 空を流れる時間

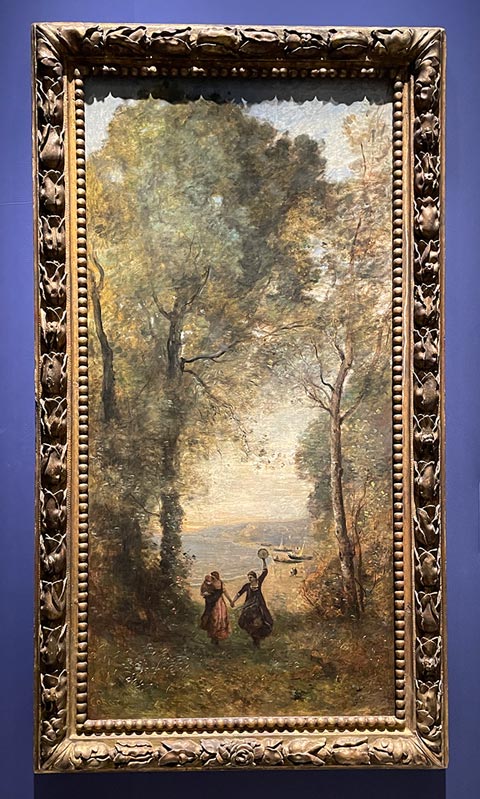

1870–1872年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

19世紀の戸外制作の画家たちは、変化してやまない多様な現実、あるいは自然の光を自らの感覚にもとづいて捉えようとします。

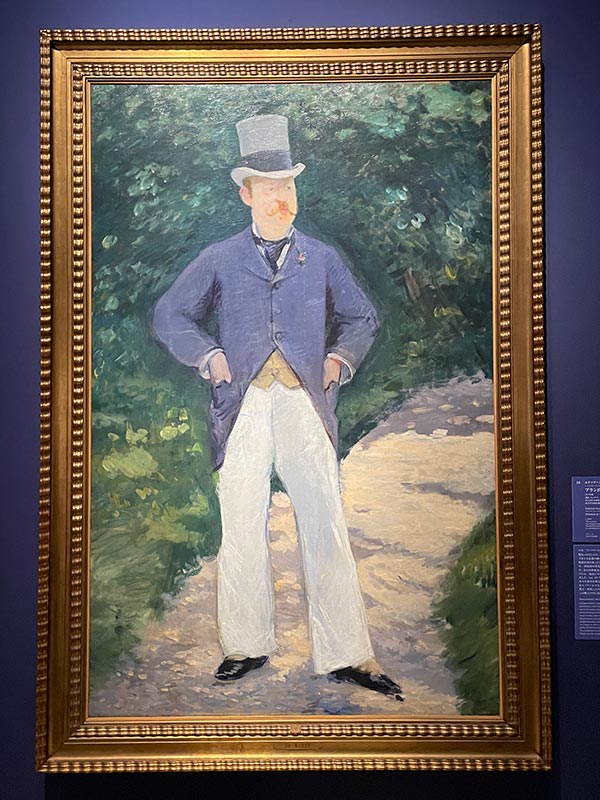

1887年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

I章では、印象派の作品を中心に、画家たちがフレームの内と外を連続させ、絵画空間に現実の時間を流れ込ませることを目指した風景の表現を見ていきます。

パステル・紙 国立西洋美術館

1867年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

印象派を代表するクロード・モネは、若き日に出会ったウジェーヌ・ブーダンによって自然に対する「眼を開かれた」と回想していたそうです。

1898年 パステル・紙 フォルクヴァング美術館

初めて耳にする画家ですが、不思議と気になった作品《ラーレンの通学路》。

1879年頃 油彩・国立西洋美術館

1894年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

光の変化を捉えるために、同じ対象を異なる季節や時刻、天候の下で描く連作に取り組んでいたクロード・モネ。

複雑なゴシック建築を照らす光と影の変化を描いた《ルーアン大聖堂》の連作は約30点にのぼります。

1970年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

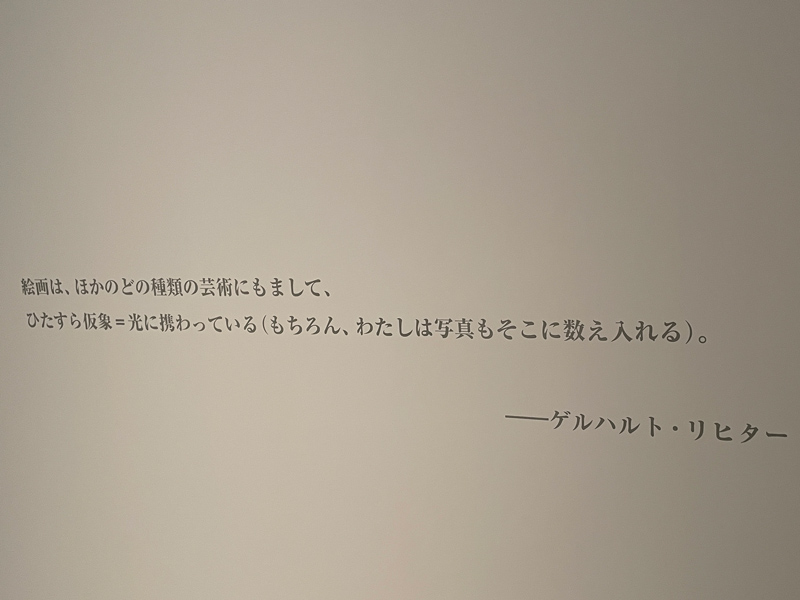

いま個人的に興味ある画家のひとり、ゲルハルト・リヒター。

写真をもとに描いた作品です。

館内の壁面には画家の言葉も散りばめられていました。

II章 「彼方」への旅

1818年頃 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

この章では、芸術家の心象や観念に結びついたもう一つの自然表現を展観します。

1899年 テンペラ・カンヴァス 国立西洋美術館

目に見える世界を超え、万物が照応する森で自然という書物を読み解こうと、あるいはその声なき声を聴きとろうとした芸術家たちは未知の風景を求めて遠方へと旅立っていきます。

それは果てのない「自分」を探す旅でもあります。

1823年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

立派な額縁におさまり“絵画然”としているはずなのに、額縁の中の窓を通して、あたかも風景が広がっていると思えるほど“自然な佇まい”が印象的でした。

1902年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

1850年 油彩・カンヴァス 辻孝(国立西洋美術館寄託)

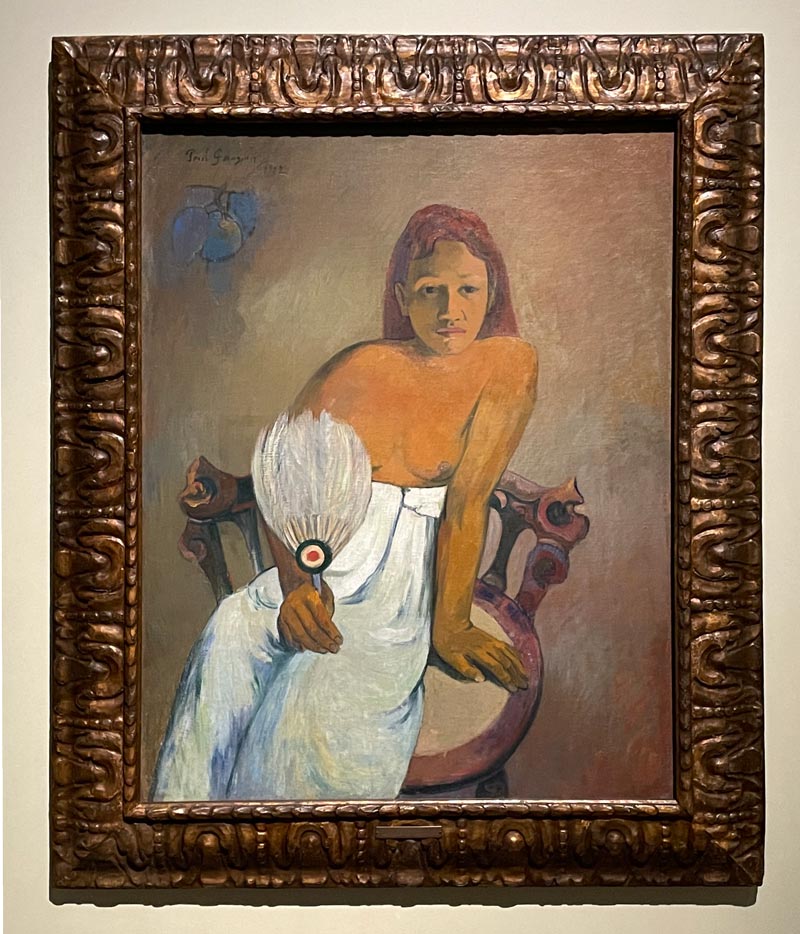

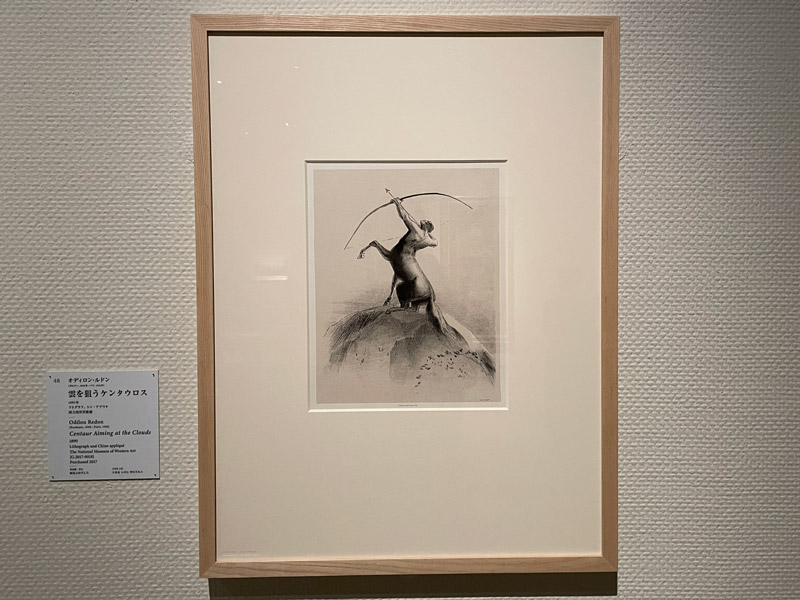

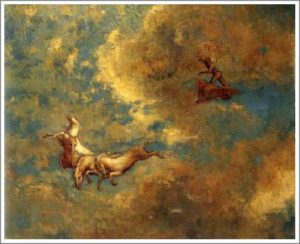

不可視の世界に謎めいた生きものがうごめく独自の「黒」の芸術を生み出したオディロン・ルドン。

展示されているその空間だけ「異世界かな?」と思うほど特徴ある作品たちでした。

III章 光の建築

この章では、移ろい続ける自然に対して、その形象や現象のなかの永続的な構造や法則を抽出し、新しい造形表現へ結びつけようとする多様な試みを見ていきます。

1915年 水彩・鉛筆・カルトン紙 フォルクヴァング美術館

それは、自然の観察、分析、そして交感を出発点としつつ、独自の秩序と生命をもつ絵画空間の構築を目指したものともいえます。

1906年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

国立西洋美術館の新規収蔵品である、北欧作家ガッレン=カッレラによる作品も初公開されています。

1890-1892年頃 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

オストハウスが1906年に画商ヴォラールから購入したセザンヌ作品のひとつ。

セザンヌの妹夫妻がエクス=アン=プロヴァンス近郊に所有していた土地、ベルヴュの様子を描いた風景画です。

暑く乾いた空気や、草いきれの匂いといった南仏の夏の香りを立ち昇らせる色彩に注目です。

1901-1902年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

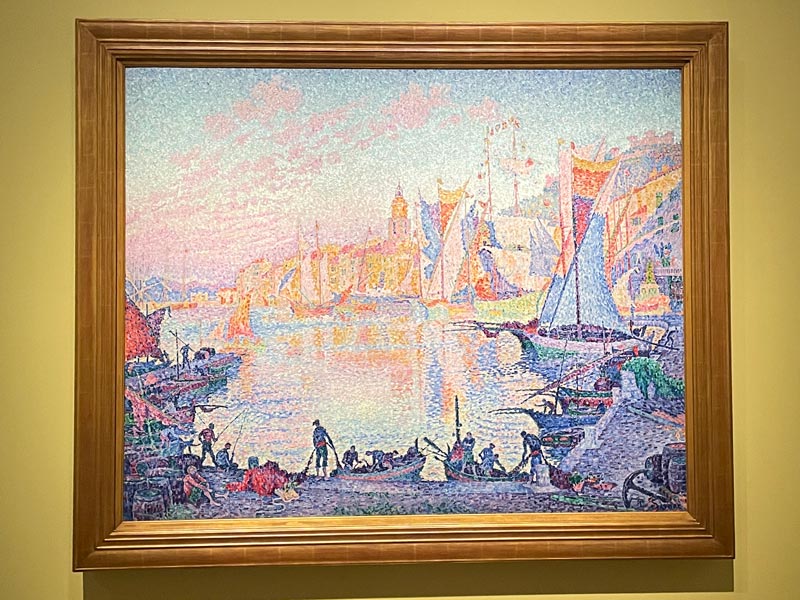

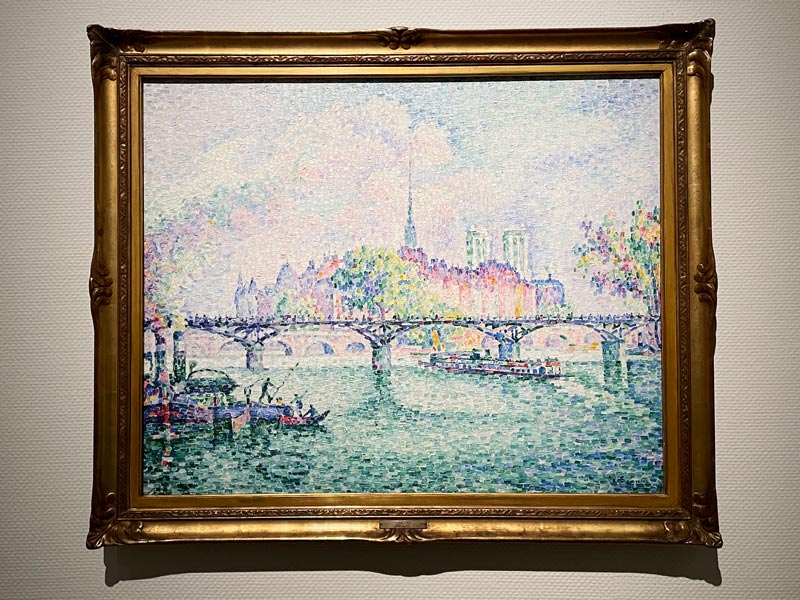

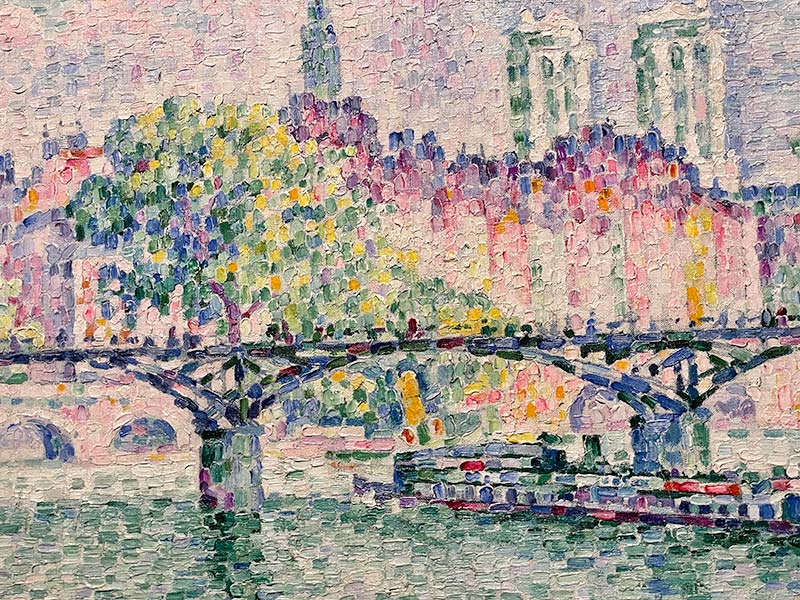

印象派が用いた筆触分割(ひっしょくぶんかつ)という技法に光学理論を加えて、色彩を細かな点に分けて描画していく点描技法を確立したジョルジュ・スーラ。

そのスーラが32歳で夭折したことに大きな衝撃を受けたシニャックは、ヨットで地中海巡航の旅に出ました。

この旅の途上で見つけたサン=トロペの漁港に魅了されたシニャックは、以後10年ほどこの地とパリを往復したそうです。

1912–1913年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

個人的に興味ある画家のもうひとり、ピート・モンドリアン。

水平・垂直の直線と青・赤・黄の三原色から成る、いわゆる「コンポジション」作風が確立される前の時期の作品です。

IV章 天と地のあいだ、循環する時間

1882年頃 テンペラ・カンヴァス 国立西洋美術館

最後に、季節の巡りから、農耕と労働、「庭」というミクロコスモスまでの表現を通じて、自然のなかの循環的な時間と人の生を重ね合わせ、映しあわせたような作品を見ていきます。

1880年頃 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

そこには、対立と調和を繰り返してきた人と自然の関係性、生と死をめぐる人間の根源的な感情が湛えられた風景を見ることができます。

1865年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

1889年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

晩年、精神を病み、療養中であったゴッホが「自然という偉大な書物の語る死のイメージ」を描き出した代表的な風景画のひとつで、ドイツより初来日した作品。

麦を刈る人物に「死」を、刈られる麦のなかに「人間」のイメージを見たと言われています。

ゴッホの死の12年後に、オストハウスが購入し、ハーゲンでのフォルクヴァング美術館開館を飾った記念碑的作品です。

1883–1884年 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

ジョヴァンニ・セガンティーニが本格的に点描技法を使うようになるのは本作から2〜3年後の1886年頃ですが、柵の外の羊の群れや羊の毛を刈る人物の周辺に不規則な粗い筆触が見られ、光の表現方法を模索する跡が認められます。

1916年頃 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

1890年代後半に連作が描かれた《睡蓮》のシリーズ。

1921年に松方幸次郎がモネから購入し、著しく破損した状態のまま近年フランスで再発見された《睡蓮、柳の反映》は、本来、水面の中央に大きな柳が影を落とす構図であったことが分かっています。

1916年頃 油彩・カンヴァス 国立西洋美術館

硬質なストロークが神秘的な水の深みを暗示しつつ、重層的な絵画空間が見られるこの《睡蓮》も圧巻です。

「国立西洋美術館リニューアルオープン記念 自然と人のダイアローグ」まとめ

当記事では、国立西洋美術館で開催の「国立西洋美術館リニューアルオープン記念 自然と人のダイアローグ」について書いてきました。

1912 /1913年 油彩・カンヴァス フォルクヴァング美術館

今回至近距離で初めて見ることができた、新印象派の点描技法。

間近で見ると「?」と思える色の点在も、少し離れれば光や色の加減が考えつくされた風景へと変貌します。

本や写真で見る“机上の知識”とはまったく異なる生の体感は、西洋絵画史を勉強する上でずっと忘れることのない“生の知識”になったと感じました。

初来日作品であるゴッホの《刈り入れ(刈り入れをする人のいるサン=ポール病院裏の麦畑)》を鑑賞できることもそうですが、

2館の収蔵品を対話させつつ人と自然の対話から生まれた芸術を紐解くというテーマ通り、ギュスターヴ・クールベの《波》作品のように、(異国の美術館が所蔵する)同時代の同テーマ作品を、比較・体感できることも大きな特徴の1つではないでしょうか。

また、1人の画家をメインに取り扱う美術展とは違って、いろんな時代のいろんな画家が展示されている本展は、これまで聞いたこともない画家を知る良い機会にもなりました。

美術館前庭のフランス近代彫刻作品は、チケットがなくても誰でも鑑賞できます。

上野動物園や近隣美術館にお立ち寄りの際は、ぜひ鑑賞してみて下さい。

この記事を書いた人:スタッフI

「国立西洋美術館リニューアルオープン記念 自然と人のダイアローグ」開催概要

■展覧会名

国立西洋美術館リニューアルオープン記念「自然と人のダイアローグ」フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで

■チケット料金

一般2,000円、大学生1,200円、高校生800円

■会場

国立西洋美術館(〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7) Googleマップ→

bibiARTにも、国立西洋美術館のアクセスを載せています。

■期間

2022年6月4日(土)~9月11日(日) 9:30~17:30(金・土は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、7月19日(火)

※ただし、7月18日(月・祝)、8月15日(月)は開館

■公式サイト

https://nature2022.jp/