日本独占契約で発表させて頂いたウレ・リトゲンの5作の版画作品は、1月の1ヶ月間ギャラリーにて公開しました。

私共のギャラリーのお客様にも来て頂いておりますが、元々のウレ・リトゲンファンの方にもたくさん来て頂いております。

ウレ・リトゲン版画展

その中でも、先日ご来店下さった方は「ウレの曲も好きだけど、絵も好き!」ということで、ギャラリーに入るやいなや「すごーい、綺麗!!」という一言から始まりました。

私が作品の説明をするとその倍の感想や感じることを話して下さる方で、ちょうど平日で他にお客様もいなかったこともあり、ものすごく盛り上がってしまいました。

その方は、5作品全てがストーリーで繋がっていることも知り、「どれも好きで選べないと言われていましたが今回は「River of Oblivion(オブリビオンの川)」をご購入されました!

「シリーズ全てを見れるうちに見ておきたいのでまた来ます!」とおっしゃって下さいました。

大変嬉しいお言葉です。有難うございます。私共もまたお会いできることを楽しみにしております。

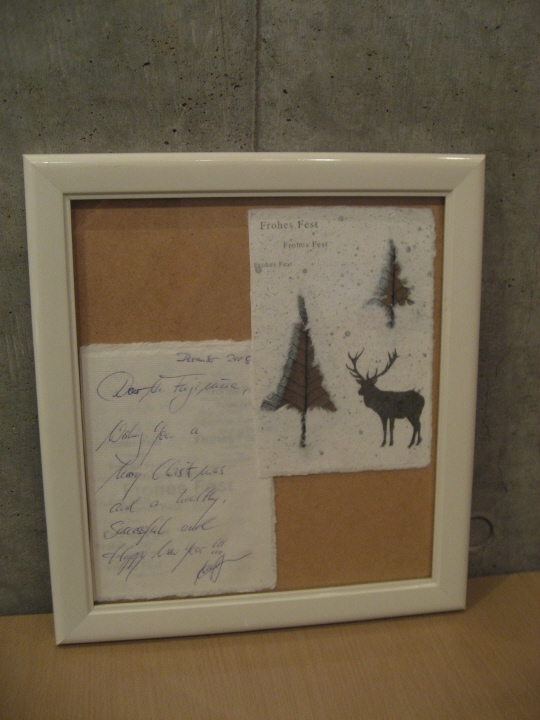

ギャラリー内は作品だけではなく、なんとウレ・リトゲン画伯本人からのメッセージカードも飾られております!こちらもお見逃しなく!!

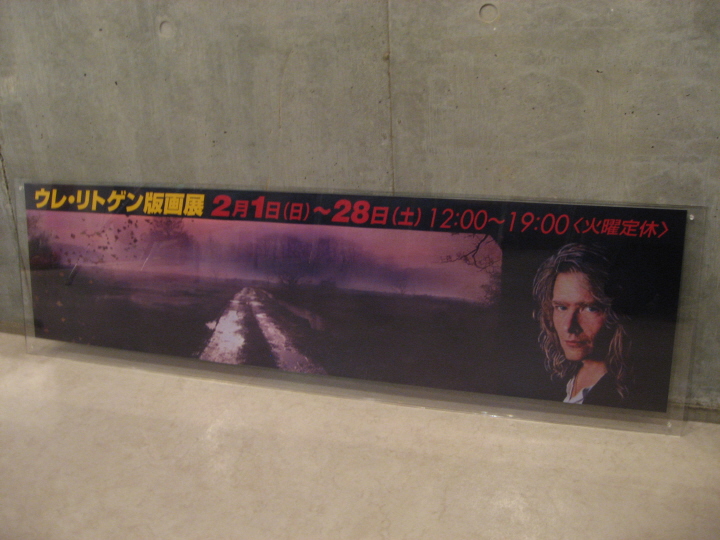

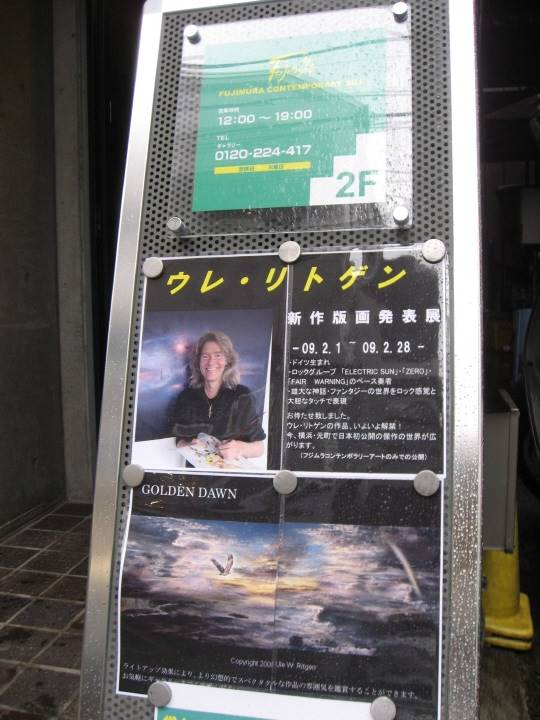

また私はギャラリーの目印になる看板ポスター係りを担当しております。

ギャラリーはビルの2階になりますので、下から見上げた際に窓のところに横長の看板ポスターが見えるように配置しています。横浜元町クラフトマンシップストリートを散歩なさる際は時々2階も見上げてみて下さい。

尚、今はウレリトゲン画伯自身の肖像画と「Autumn Leaves-The Gates of Winter」の絵柄のポスターです。なかなかかっこよく仕上がってますよ。

皆様も是非いらして下さい。

スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

絵画と音楽とウレ・リトゲン

「名曲EASTERN SUNはウレリトゲンのあのベースラインがあってこそ!」と思っているイベントプランナーの武藤です。

ミュージシャンにならなければ作家か哲学者になりたかったと発言していたウレ・リトゲンですが、以前より絵画(人物画)が得意で、その腕前がかなりのものであった事は、FAIR WARNINGのファンであればご存じの方は多いと思います。

音楽と絵画は全く別種の芸術ですが、実は古くから深く影響しあってきた側面があります。

例えばムソルグスキーの名曲「展覧会の絵」は、画家であった友人の遺作展から10枚の絵画を選び出し、それぞれの題名の印象を音で表現したものと言われています。楽曲の題名である「展覧会」とは、その遺作展の事なのです。

またフランツ・リストは、「死の勝利」という絵画作品からインスピレーションを得て「死の舞踏」を作曲したと言われていますし、ドビッシューの「交響詩:海」は、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖波裏」から着想を得たと言われています。

抽象画の先駆者の一人とも言われるワシリー・カンディンスキーは「音楽が芸術の最高の師匠である」と信じていた様ですが、著作「CONCERNING THE SPIRITUAL IN ART(芸術における精神性について)」の中で芸術家をピアノに例え、「色彩は鍵盤である。眼はピアノのハンマーである。そして魂はたくさんの弦を張ったピアノである。

芸術家はそのピアノを奏でる手である。鍵を使いわけて魂を揺さぶるのである。故に色彩の調和は人の魂への波動のみに呼応するものであることは明白であり、内面の必然性へ導く要素のひとつである。」と書いています。

少々強引ではありますが、仮にこの言葉をウレ・リトゲンに当て嵌めるとすると、「色彩はフレットであり、眼は彼がベースを弾くピッキング行為であり、魂は弦を張ったベースそのものであり、ウレ・リトゲンはベースを奏でる手である…」となるのではないでしょうか。

最も古い絵画は洞窟壁画ですが、まだ文字や言葉という文化を持たなかった人類にとって絵を描く事は生活の中で重要な要素の一つであったし、ロック・ミュージックの源と言えるブルース・ミュージックは黒人のワークソングであった訳で、それぞれ歴史を遡れば人類の歴史が浮き彫りになってきます。

絵画も音楽も共に人という生物の遺伝子の中に組み込まれているものであり、水や酸素と同様に人類には無くてはならない物であるとすれば、結び付きが深いのは当然と言えるのかも知れません。

今回のウレ・リトゲンの作品を初めて観た時、シーンの第一線で音楽をクリエイトし続けてきた「ウレ・リトゲンというミュージシャンの感性」と、作家か哲学者になりたかったと言う「ウレ・リトゲンという人物の知性」が見事に融合し、まるで分身の様な作品であると感じました。

例えば「Evening Wing」1枚をとってみても、描かれた白鳥を輪廻転生のシンボルとした上で、朝・昼・夜という1日の時間の経過を、人間の誕生から死に至るまでの時間の経過と重ね合わせており、更に白鳥そのものは直感の神秘を具現化したものであると言う深い意味合いがありますが、色彩の鮮やかさや構図、叙情的な要素を加味した美しくも神秘的な感覚は、ウレ・リトゲンがこれまで生み出してきた音楽性と同種の物を感じます。

各作品のコメントからその深い意味合いをじっくりと噛み締めてみたり、またウレ・リトゲン自身が残したこれまでの音楽との共通性を独自に見出してみたり、今回ご紹介する5作品は様々な楽しみ方が出来ると思うのです。

是非一人でも多く方に今回の作品達を存分に楽しんで頂きたいと思っています。

2月の「ウレ・リトゲン展」が、日本最大級の音楽情報サイトBARKSとFAIR WARNINGのCDをリリースしているアヴァロン・レーベルの「FAIR WARNING 最新情報!」ページに掲載されました。

尚、今回NEWS欄で取り上げて頂いた他の情報サイトの皆様にも、

この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました!

追記:「ウレ・リトゲン版画展」大好評につき、さらに1ヶ月延長!

FUJIMURA CONTEMPORARY ART.が、ウレ・リトゲンの版画を日本独占契約として取扱いしてから早くも2か月が経ちました。

先週皆様にお伝えしました、日本最大級の音楽情報サイトBARKSに私共のギャラリー、フジムラコンテンポラリーアート「ウレ・リトゲン版画展」を掲載して頂きました。BARKSに掲載して頂くことにより、予想以上の反響がありスタッフ一同、大変嬉しく思っている次第です。有難うございました。

また、そのBARKSに掲載した直後…古くからウレ・リトゲンのファンというお2人連れの女性のお客様に「BARKSのサイトを見てきました!!」とご来店頂きました。

お1人の方は、当ギャラリーから差ほど遠くない所にお住まいでしたが、「まさかこんなにも近くでウレ・リトゲンの絵画が展示されているとは気付きませんでした…」とのこと。

ギャラリーに入店されるや否やお二人はウレの絵を見るなり「キレイ!」「スゴイ!」「デジタルアートでここまで描けるなんて信じられない!」などと大盛り上がりでした(*^_^*)

ウレ・リトゲンの完璧な5枚の絵は、お2人のお客様を何時間も悩ませる事となりました。最終的に選ばれた作品は、「River of Oblivion」と「And Earth Below」となりました!

今回、私たちはそのお2人のお客様から、ウレリトゲンの絵に対して最高のお言葉を頂きました。

「ウレのファンという事だけで、作品を購入したわけではなく、作品が素晴らしいからこそ購入した。」と。

まさに、ウレ・リトゲン本人が一番望んでいるとも言えるお言葉を頂けたのでした。

作品は、パソコンの画像では美しさに限界があります。ですので、この機会に本当の美しさをウレ・リトゲンのすべてのファンの方に見て頂きたいと思っております。

そして3月5日!!!

ついに雑誌「BURRN」に掲載決定!!

当分熱の冷めないウレ・リトゲン展、3月まで延長することになりましたので、この機会に是非お越し下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。